玉﨑神社

名称:玉﨑神社(たまさきじんじゃ)

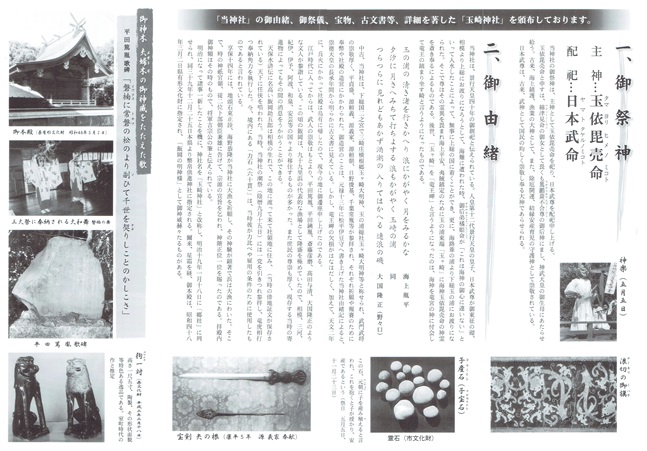

御祭神(主神):玉依毘売命(たまよりひめのみこと)

御祭神(配祀):日本武尊(やまとたけるのみこと)

創建:景行天皇12年(247年)

所在地:千葉県旭市飯岡2126-1

HP:玉﨑神社のホームページ

文化財等:

・本殿、拝殿(県指定文化財)

・天の石笛(市指定文化財)

・石塁(市指定文化財)

玉﨑神社は、景行天皇十二年の御創祀と伝えられている。

天皇の皇子、日本武尊が東夷征討の砌、相模より上総にお渡りになろうとして海難に遭われた際、御后弟橘姫命(オキサキオトタチバナヒメノミコト)が「これは海神の御心に違いない」といって入水されたことで、無事、上総の国につくことができ、更に、海路葦の浦より下総玉の浦にお渡りになられた。そこで尊はその霊異を畏まれ、海上平安・夷賊鎮定のために玉の浦の東端「玉ケ崎」に海神玉依毘売命の神霊を斎き奉るによる。

後世、「玉ケ崎」を「竜王岬」と言うようになったのは、海神を竜宮の神に付会して、竜王の鎮まり坐す崎と言うようになったものである。中世には下総國二之宮・玉の浦総社と称され、武門武将の崇敬厚く、平貞盛・源頼朝・千葉常胤等が参拝され、それぞれ祈願や奉賽のために奉幣や社殿の造営にかかわられた。しかし、竜王岬の欠損がはなはだしく、加えて、天文2年に兵火にかかって社殿は烏有に帰したので、現今の地に御遷座申し上げた。

江戸時代に入って、上総國一宮(玉前神社)とともに九十九里浜を鎮護する神社として広く崇められ、佐倉藩主堀田氏・久留里藩主黒田氏等武人の崇敬はもとより、平田篤胤・平田銕胤・大国隆正等の文人が参詣している。この頃の飯岡は、九十九里の代表的な漁場として隆盛を極め、相模・三河・紀伊・伊予・阿波・和泉・安芸等の国々よりの移住者も多く、天保水滸伝に名高い飯岡助五郎もこの地に渡って社領地に住み、当神社の潮祭には一党を引き連れ参拝し、奉納角力を執行した。近年には、画家竹久夢二等も参詣し、「飯岡の明神様」として御神威赫々たるものがある。

※玉﨑神社のホームページより

※詳しくは玉﨑神社のホームページをご覧下さい。

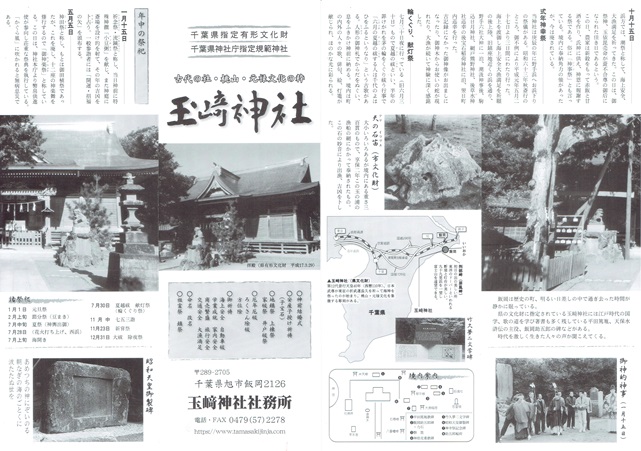

・パンフレット

・一の鳥居

・一の鳥居脇社標石

・二の鳥居

・二の鳥居脇社標石

・灯籠

・玉崎の姫龍

・参道

・御手水舎

・参道脇記念碑群

・境内社(八重垣神社)

・境内社(三峯神社)

・境内社(大漁稲荷神社)

・式年神幸祭記念碑

・昭和天皇御製碑

・竹久夢二文学碑

・忠霊塔

・境内社(金毘羅神社)

・飯岡助五郎碑、力石

・天の石笛

・石碑群

・境内社(招魂社)

・神原克重歌碑

・石碑群

・境内社(助五郎稲荷神社)

・境内社(厳島神社)

・社務所

・御神木

・絵馬かけ、おみくじかけ

・狛犬

・拝殿

・本殿

・石碑群

・石塁(石垣)

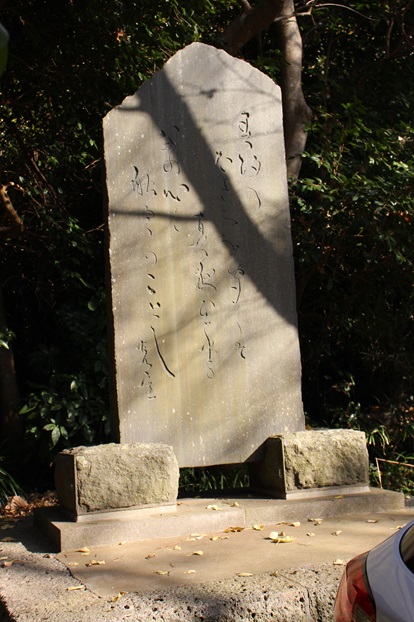

・平田 篤胤歌碑

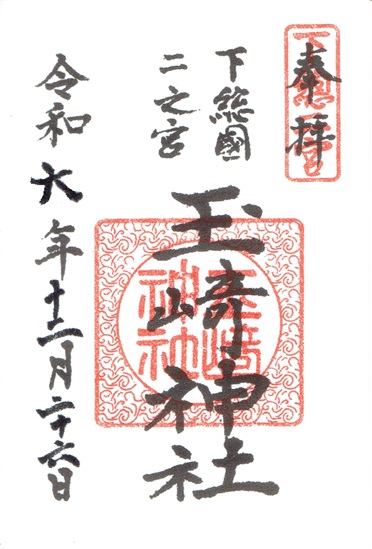

・御朱印