鹿島神宮

名称:鹿島神宮

御祭神:

・日本書紀では武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)※鹿島神宮ではこちら

・古事記では建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)

創建:神武天皇元年(日本書記の記述に基づくと紀元前660年)

所在地:茨城県鹿嶋市宮中 2306-1

HP:鹿島神宮のホームページ

文化財等:

・日本最古最大の直刀 金銅黒漆平文拵・附刀唐櫃(国宝)

・本殿(国指定重要文化財)

・仮殿(国指定重要文化財)

・拝殿(国指定重要文化財)

・幣殿(国指定重要文化財)

・石の間(国指定重要文化財)

・楼門(国指定重要文化財)

・梅竹蒔絵鞍(国指定重要文化財)

・太刀 銘景安(国指定重要文化財)

・古瀬戸狛犬(国指定重要文化財)

・銅印(国指定重要文化財)

・木造狛犬(国指定重要文化財)

・百馬図 雪村筆(国指定重要文化財)

・鹿島洋朝瞰図 横山大観筆(国指定重要文化財)

・黒漆螺鈿蒔絵台(県指定文化財)

など多数所有

境内摂社:

・奥宮(武甕槌大神荒魂)

・高房神社(建葉槌神)

・三笠神社(三笠神)

境外摂社:

・跡宮(武甕槌大神荒魂)

・坂戸神社(天児屋命)

・沼尾神社(経津主神)

・息栖神社(岐神、天鳥船命、住吉三神)

境内末社:

・須賀社(素戔嗚命)

・津東西社(高龗神・闇龗神)

・祝詞社(太玉命)

・熊野社(伊弉諾命・事解男命・早玉男命)

・稲荷社(保食神)

・熱田社(素戔嗚命・稲田姫命)

・御厨社(御食津神)

・大黒社(大国主命)

境外末社:

・年社(大年神)

・潮社(高倉下神)

・阿津社(活津彦根)

・国主社(大国主命)

・海辺社(蛭子命)

・押手社(押手神)

・鷲宮(天日鷲命)

※摂社・末社:

当該社の后神・御子神、又は荒御魂を奉る社等を摂社と言い。それに次ぐ社を末社と言う

当該社の境内の中にあるものを「境内摂社・境内末社」、境内の外にあるものを「境外摂社・境外末社」

太古の昔、天照大神(あまてらすおおみかみ)は、葦原中国(あしはらのなかつくに・ 現在の日本)は自分の息子が治めるべきだと考え、荒ぶる神々が争い乱れていたため、八百万神(やおよろずのかみ)に相談し天穂日命(あめのほひのみこと)がすぐれた神であるということで出雲国の大国主神(おおくにぬしのかみ)の元に遣わされましたが、天穂日命は大国主神の家来になってしまいました。次に天稚彦(あめのわかひこ)が遣わされましたが、天稚彦もまた大国主神の娘である下照姫(したてるひめ)を妻として自ずから国を乗っ取ろうとし、天照大神の元に戻りませんでした。

このようなことが二度つづいたので、天照大神が八百万神にもう一度慎重に相談すると、神々が口を揃えて、経津主神(ふつぬしのかみ)こそふさわしいと言いました。 そこへ武甕槌大神(たけみかづちのかみ・鹿島神宮の御祭神)も名乗り出て、二神は共に出雲に派遣されることとなり、出雲国の稲佐の小汀(いなさのおはま)に着いた経津主、武甕槌が十握剣(とつかのつるぎ)を抜き逆さに突き立て武威を示すと、大国主神は天照大神の命令に従い葦原中国を譲り、二神は大国主神から平国の広矛(くにむけのひろほこ)を受け取り、日本の国を平定して、天照大神の元へ復命され、武甕槌大神は鹿島神宮の御祭神、経津主大神は香取神宮の御祭神となりました。。

※ホームページより転載

※詳しくはホームページをご覧下さい。

・大鳥居

・境内案内図

・参道

・手水舎

・楼門

・拝殿

・本殿・御神木

・奥参道入口

・奥参道

・神鹿

・奥宮

・要石

・御手洗池

・大黒社(境内末社)

・裏大鳥居

・鹿島神宮園地御手洗公園

・裏大鳥居から敷地内に入り本殿等に向かう長い上り坂

・熱田社(境内末社)

・さざれ石

・高房神社(境内摂社)

・仮殿

・摂社・末社群入口

・熊野社(境内末社)

・祝詩社(境内末社)

・津東西社(境内末社)

・坂戸社・沼尾社(境外摂社)

・須賀社(境内末社)

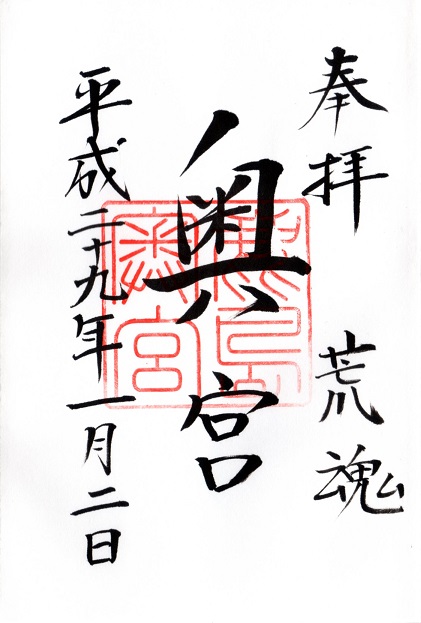

・鹿島神宮御朱印

・奥宮御朱印