水天宮

名称:水天宮(すいてんぐう)

御祭神:天御中主大神(あめのみなかぬしのおおかみ)

御祭神:安徳天皇(あんとくてんのう)

御祭神:建礼門院(けんれいもんいん)

御祭神:二位の尼(にいのあま)

創建:文政元年(1818年)

所在地:東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目4-1

HP:水天宮のホームページ

文政元年(1818)、第九代藩主有馬頼徳公は、参勤交代の折に江戸で水天宮を親しくお参りできるよう、芝赤羽根橋の上屋敷内へ国元久留米より御分霊を勧請致しました。

爾来、水天宮は当主と共にあり、明治4年には青山、翌5年には日本橋蛎殻町へと移転致しました。

その後、関東大震災をはじめ数多の苦難を乗り越え、現在に至っております。

「情け有馬の水天宮」~深い温情~ 文政元年、久留米藩有馬家上屋敷内に祀られていた水天宮は、人々の信仰が篤く、塀越しにお賽銭を投げる人が後を絶ちませんでした。時の藩主は毎月5日に限り、お屋敷の門を開き、人々のお参りを許しました。

そのことから有馬家と「情け深い」ことを掛けて、「なさけありまの水天宮」という洒落が江戸っ子たちの流行語となりました。「湯も水も火の見も有馬の名が高し」~日本一と称された火の見櫓~ 幕府により大名火消しを命ぜられた第八代藩主・有馬頼貴(よりたか)公は当時としては異例の高さである三丈(約9m)にも及ぶ火の見櫓を組みました。

有馬温泉・水天宮・火の見櫓を掛けて「湯も水も火の見も有馬の名が高し」という言葉がうまれました。

※水天宮のホームページより

※詳しくは水天宮のホームページをご覧下さい。

水天宮は建物(ビル)の2階部分にあるためこじんまりとしたもので参道、御神木等の庭、庭園はありません。

・正面入口

・側面入口

・階段途中の右大臣・左大臣の随身像

・狛犬

・階段を登り切った所にある鳥居

・裏から見る鳥居

・御手水舎

・安産子育河童

・境内社(寳生辨財天)

・子宝犬

・境内社(左から秋葉神社、火風神社、高尾神社)

・灯籠

・本殿

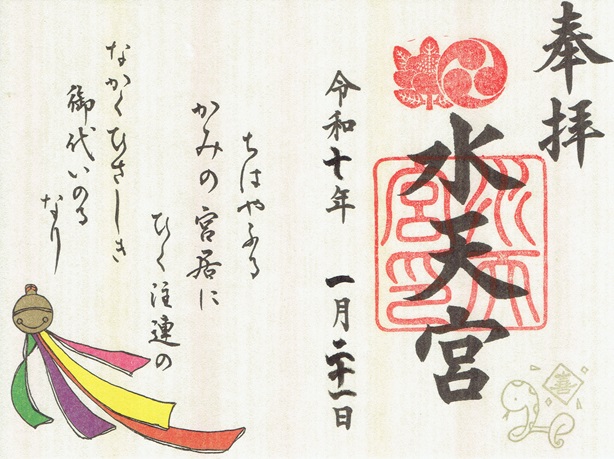

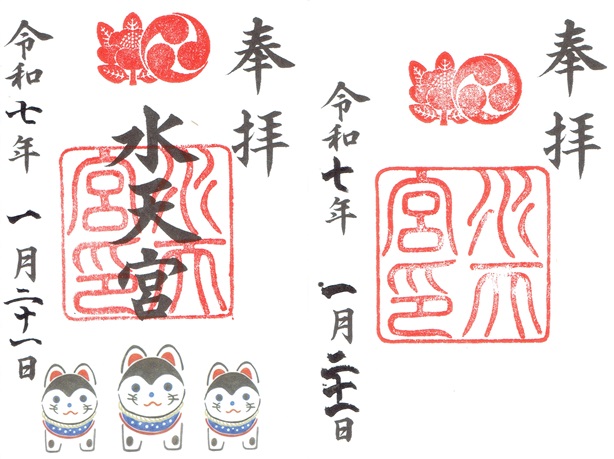

・御朱印