遠見岬神社

名称:遠見岬神社(とみさきじんじゃ)

御祭神:天冨命(あめのとみのみこと)

創建:不明(当社に残っている最も古い記録に承和二年(八三五)の正殿修理の記述がありますのでそれ以前の創建と推測される)

所在地:千葉県勝浦市浜勝浦1番地

HP:遠見岬神社のホームページ

当社の御祭神・天冨命(あめのとみのみこと)は忌部氏(いんべし・斎部氏)という一族に属します。忌部氏とは、天太玉命(あめのふとだまのみこと)を祖とする一族で、中臣氏とともに朝廷の祭祀を司り、祭具の製造や宮殿・神殿の造営などを行う名門氏族でした。

平安時代に書かれた神道資料『古語拾遺』によると、始祖の天太玉命は、高皇産霊神(たかみむすびのかみ)の子と伝えられています。高皇産霊神の娘と結婚して生まれたのが、天皇家の祖先・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)です。瓊瓊杵尊が天照大神より地上を治めるように言われ、地上に降臨した際に天太玉命も従いました。天冨命はこの天太玉命の孫にあたる神様です。

天冨命の御実績の一つを『古語拾遺』に見ることができます。初代天皇である神武天皇は東征を終え、都を橿原(奈良県)につくる際、天冨命に皇居を造営するよう命じました。そこで天冨命は、手置帆負命(たおきほおひのみこと)の、彦狭知命の二柱の神様の孫を引き連れて「斎斧(いみおの=神聖な斧)」、「斎鋤(いみすき=神聖な鋤)」を使い、初めて山の木を伐り、正殿を築きました。そして、各忌部氏族を率いて種々の神宝を作るように命じ指揮したのです。この時、天日鷲命(あめのひわしのみこと)の孫は天冨命に従い、阿波国麻植(後の麻植郡)において祭祀に使用する麻や「穀」(かじ=こうぞの一種、和紙の原料となる)の栽培をし、阿波忌部氏となります。その他、櫛明玉命(くしあかるたまのみこと)を祖とする出雲国の玉作氏(たまつくりし)、彦狭知命を祖とする紀伊忌部氏、手置帆負命を祖とする讃岐忌部氏、天目一箇命(あめのまひとつのみこと)を祖とする筑紫国・伊勢国の忌部氏など、忌部氏は開拓のため各地に広がり、多数の氏族に枝分かれしていきます。

※遠見岬神社のホームページより

※詳しくは遠見岬神社のホームページをご覧下さい。

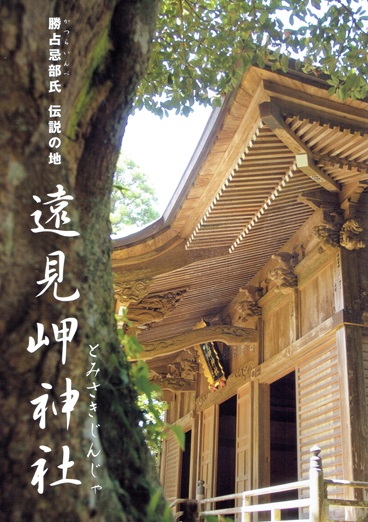

・パンフレット

A4判で14ページあり読み応えのあるパンフレットです。

・社標石

・一の鳥居

・お水取り

・おみくじ掛け、絵馬掛け

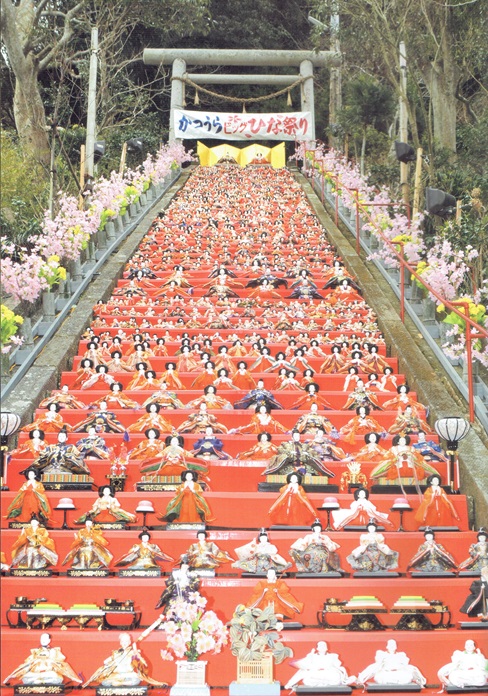

・冨咲の石段

※3月上旬には「かつうらビッグひなまつり」があり石段が飾られます。

<パンフレットより転載>

・二の鳥居

・筆塚

・境内社(稲荷神社)

・二の鳥居から拝殿、本殿へ向かう石段

・石段途中展望台から望む勝浦港と街並み

・石段途中展望台にある久通宮殿下の碑

・三の鳥居へ向かう石段

・三の鳥居

・神輿庫(?)

・灯籠

・御手水舎

・狛犬

・拝殿

・本殿

・境内社(月詠神社)参道

・境内社(月詠神社)鳥居

・境内社(月詠神社)拝殿

・山頂展望台へ向かう石段

・山頂展望台から望む勝浦港と街並み

・山頂展望台にある碑(詳細不明)

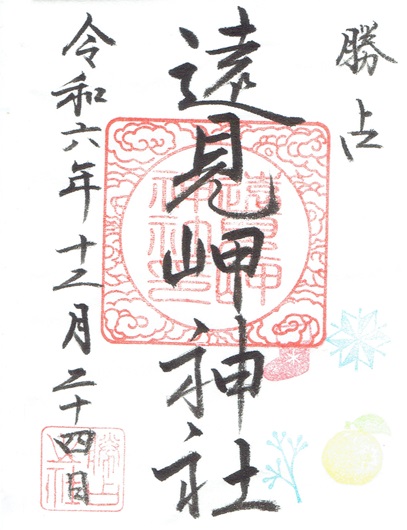

・御朱印