根津神社

名称:根津神社(ねづじんじゃ)

御祭神:須佐之男命(すさのおのみこと)

御祭神:大山咋命(おおやまくいのみこと)

御祭神:誉田別命(ほんだわけのみこと)

御祭神(相殿):大国主命(おおくにぬしのみこと)

御祭神(相殿):菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

創建:不明(景行天皇年間 200年前後)

所在地:東京都文京区根津1-28-9

HP:根津神社のホームページ

文化財等:

・本殿(国指定重要文化財)

・幣殿(国指定重要文化財)

・拝殿(国指定重要文化財)

・唐門(国指定重要文化財)

・西門(国指定重要文化財)

・透塀(国指定重要文化財)

・楼門(国指定重要文化財)

・太刀 銘長光 梨地卍紋散糸巻(徳川綱吉奉納)(国指定重要文化財)

・太刀 銘備洲長船秀光(徳川家継奉納)(国指定重要文化財)

・青銅燈籠一対(藤堂和泉守高敏奉納)(国指定重要文化財)

・神輿三基(徳川家宣奉納)(区指定文化財)

・獅子頭(徳川家宣奉納)(区指定文化財)

・神楽面(出目寿満作)(区指定文化財)

・徳川家宣胞衣塚(区指定文化財)

今から千九百年余の昔日本武尊が東夷征定の途次、武神須佐之男命の御神徳を仰ぎ千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間(1469~87)には太田道灌が社殿を奉建しています。

神仏習合の時代には、根津権現社と呼ばれ、御祭神素盞烏尊(本地:十一面観音菩薩)、相殿に山王大権現(本地:薬師如来)、八幡大菩薩(本地:阿弥陀如来)を祀り、根津三社大権現と呼ばれていました。

現在地は江戸時代、甲府宰相徳川綱重(三代将軍家光の三男、六代将軍家宣の父)の山手屋敷であり、のちに六代将軍となる綱豊(家宣)の生誕の地でありました。

五代将軍徳川綱吉が兄綱重の子綱豊(家宣)を養嗣子に定めると、家宣の産土神である根津権現社にその屋敷地を献納、現在の社殿を奉建し、宝永3年(1706)千駄木の旧社地より遷宮、永代社領500石を寄せています。

明治時代には、神仏分離令によって社名を根津権現社から根津神社に改称し、明治天皇御東幸にあたっては准勅祭社と定められ、御勅使が国家安泰の御祈願をされています。

昭和20年戦禍により社殿の一部に損害を受け、復旧工事をし昭和34年に竣工しました。引き続き、唐門、透塀、楼門の修繕も行い、昭和37年に完成、宝永の昔さながらの威容が復活しました。

※根津神社のホームページより

※詳しくは根津神社のホームページをご覧下さい。

・境内案内図

・鳥居

・社標石

・参道

・神橋

・神橋から望む池

・つつじ苑(訪れた時期は閉演中でした)

・楼門

・楼門中左大臣(向かって右側)

・楼門中右大臣(向かって左側)

・楼門裏側

・舞殿

・御手水舎

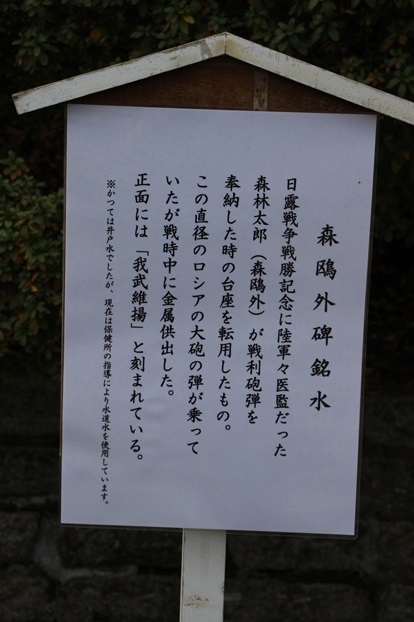

・森鷗外碑銘水

・唐門

・灯籠と透塀

・御神木、絵馬かけ

・拝殿前灯籠、狛犬

・透塀とおみくじかけ

・拝殿

・境内社(乙女稲荷神社)鳥居

・境内社(乙女稲荷神社)千本鳥居

・境内社(乙女稲荷神社)御手水舎

・百度石

・境内社(乙女稲荷神社)

・境内社(乙女稲荷神社)裏側二の鳥居と千本鳥居

・塞の大神碑

・庚申塔

・境内社(駒込稲荷神社)一の鳥居

・境内社(駒込稲荷神社)二の鳥居

・境内社(駒込稲荷神社)御手水舎

・境内社(駒込稲荷神社)拝殿

・境内社(駒込稲荷神社)本殿

・境内社(駒込稲荷神社)きつね像

・境内社(駒込稲荷神社)拝殿と灯籠

・境内社(駒込稲荷神社)灯籠

・境内社(駒込稲荷神社)石段と旗かけ

・西口鳥居

・北口鳥居

・北口社標石

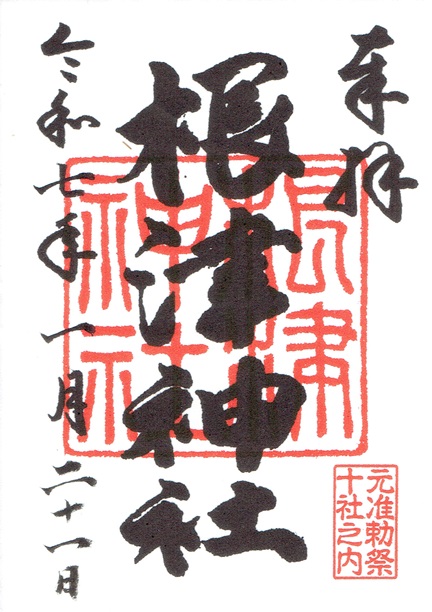

・御朱印