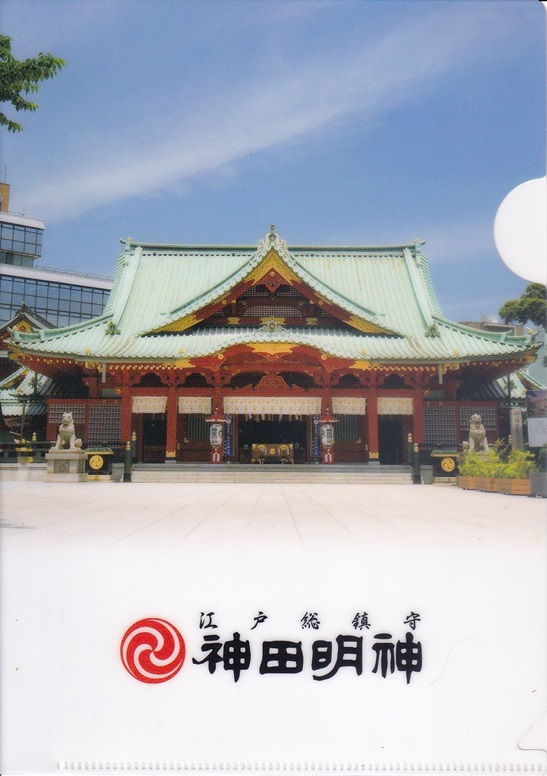

神田明神

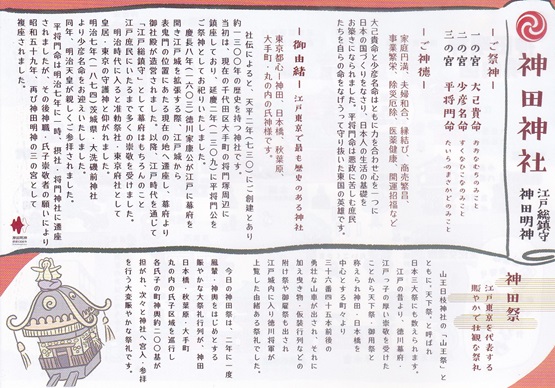

名称:神田神社(かんだじんじゃ)

御祭神:大己貴命(おおなむちのみこと)

御祭神:少彦名命(すくなひこなのみこと)

御祭神:平将門命(たいらのまさかどのみこと)

創建:天平2年(730年)

所在地:東京都千代田区外神田2-16-2

HP:神田明神のホームページ

文化財等:

・本殿(国登録有形文化財)

・幣殿(国登録有形文化財)

・拝殿(国登録有形文化財)

・神饌所(国登録有形文化財)

・瑞垣(国登録有形文化財)

・宝庫(国登録有形文化財)

・西門(国登録有形文化財)

・東門(国登録有形文化財)

社伝によると、当社は天平2年(730)に出雲氏族の真神田臣(まかんだおみ)により武蔵国豊島郡芝崎村―現在の東京都千代田区大手町・将門塚周辺)に創建されました。

その後、将門塚周辺で天変地異が頻発し、将門公の御神威として人々を恐れさせたため、時宗の遊行僧・真教上人が手厚く御霊をお慰めして、さらに延慶2年(1309)当社に奉祀いたしました。戦国時代になると、太田道灌や北条氏綱といった名立たる武将によって手厚く崇敬されました。

慶長5年(1600)、天下分け目の関ヶ原の戦いが起こると、当社では徳川家康公が合戦に臨む際、戦勝のご祈祷を行ないました。すると、9月15日、神田祭の日に見事に勝利し天下統一を果たされました。これ以降、徳川将軍家より縁起の良い祭礼として絶やすことなく執り行うよう命ぜられました。

江戸幕府が開かれると、当社は幕府の尊崇する神社となり、元和2年(1616)に江戸城の表鬼門守護の場所にあたる現在の地に遷座し、幕府により社殿が造営されました。以後、江戸時代を通じて「江戸総鎮守」として、幕府をはじめ江戸庶民にいたるまで篤い崇敬をお受けになられました。

※神田明神のホームページより転載

※詳しくはホームページをご覧下さい。

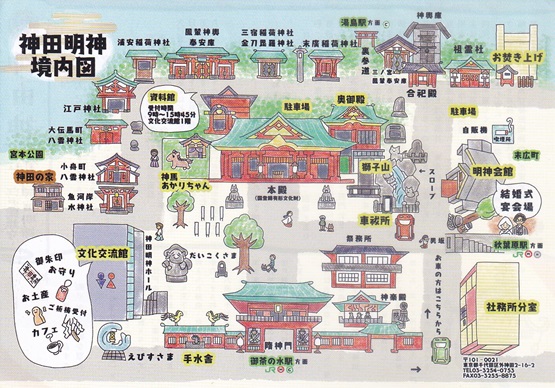

・案内図(表)

・案内図(裏)

・鳥居

・御手水所

・隨神門

・左大臣神像(上記隨神門向かって右側)

・矢大臣神像(上記隨神門向かって左側)

・隨神門(裏側)

・千社札納札所

・えびす様尊像

・だいこく様尊像

・御百度石

・神楽殿

・男坂

・明神男坂 大公孫樹(おおいちょう)

・さざれ石

・獅子山

・明治天皇御臨幸記念碑

・狛犬 / 鉄製天水桶

・御神殿

・千代田区指定有形文化財 神田の家

・平将門の首塚

・水神社(魚河岸水神社)

・水神社(魚河岸水神社)拝殿

・水神社(魚河岸水神社)本殿

・小舟町八雲神社

・大伝馬町八雲神社

・大伝馬町八雲神社拝殿

・大伝馬町八雲神社本殿

・江戸神社

・角田竹冷の句碑(左)/ 力石(右)

・浦安稲荷神社

・鳳輦神輿奉安殿

・三宿稲荷神社・金刀比羅大神

・末廣稲荷神社

・水野年方顕彰碑

・裏参道

・氏子神輿庫

・三の宮奉安庫(鳳輦庫)

・小唄塚 / 小唄作詞塚

・千社札の碑

・合祀殿

・祖霊社

・国学発祥の碑(左)/ 阿部筲人(しょうじん)の句碑(右)

:銭形平次の碑

・神馬「あかり」

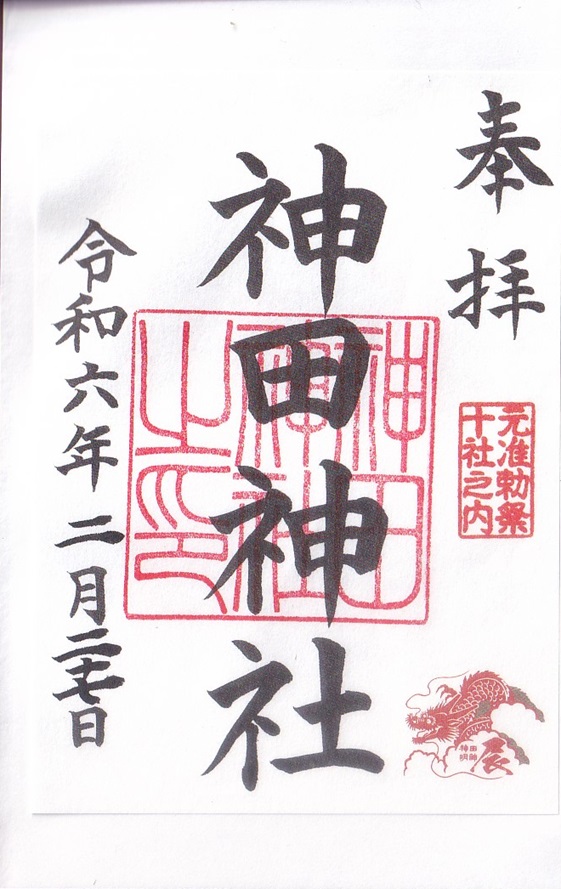

・御朱印

・御朱印用クリアファイル