菊田神社

名称:菊田神社

御祭神:

・大己貴大神(おおあなむちのおおかみ)<別名:大国主命(おおくにぬしのみこと)>

・藤原時平命(ふじわらのときひらのみこと)

創建:平安時代の弘仁年間(西暦810年代)以前

所在地:千葉県習志野市津田沼3-2-5

HP:菊田神社のホームページ

合祀:

・八坂神社(大正元年11月、御祭神を合祀)

・金刀比羅神社(大正元年11月、御祭神を合祀)

・大山祗神社(大正元年11月、御祭神を合祀)

・水神社(大正元年11月、御祭神を合祀)

・稲荷社(大正元年11月、御祭神を合祀)

・雷神社(大正元年11月、御祭神を合祀)

境内摂末社:

・琴平神社

・大杉神社(茨城県稲敷郡桜川村阿波の大杉神社の分霊を祀)

・子安神社

古伝によれば、当神社は久久田大明神と称して、平安時代の弘仁年間(西暦810年代)には神社として創建されてありました。当時は、この境内地は小嶋であって、この嶋を中心として東西両側は岡であって、砂土堆積している入江でありました。住民の多くは西側岡の崖下に住居を構えて生活をして居りました。住民は嶋の上に鎮座されていたお宮、即ち久久田大明神を産土神および氏神として奉斎信仰していました。なお。旧9月19日を例祭の日と定めて、年毎に祭事を執行していました。また、住民は氏子区内並びに周辺(近郷)の人と縁を結びますと、これがまことに夫婦円満の家が多く子供達もみんな丈夫に成長し、長命の人も多く、それ故に住民はこの久久田大明神を特に縁結びの神、厄難除の神、安産の神として崇敬し、商売繁盛の神(後年この地に商人が出来て、この宮に祈願したところ何れも商売が繁盛した)としても崇敬しました。

治承4年、藤原師経、藤原師長卿の一部郎党当国に左遷のおり、相模国より船に乗船し相模灘を経て袖ヶ浦へ来ました。海上が少し荒れていた為に何処か波静かな所はないかと探し求めていましたところ、たまたま久久田浦の入江と嶋を発見しました。一同はここに船を漕ぎ来たりてこの嶋に上陸しますと、住民達が崇敬しているお宮がありました。即ち久久田大明神のお宮で、師経、師長卿は無事に此処まで安着の出来たことはこの御祭神の御神徳によるものであるとして深く感銘されて、このお宮を崇め奉りてこの地を安住の地と定めることとし、同時に祖先の第60代醍醐天皇の御代延喜左大臣藤原時平命を合せ祀り、住民と共に奉斎崇敬しました。後に師経の一族は三山の郷(現在の二宮神社の鎮座の地)に移住したと伝えられています。

その後星移り年変わりて入江も浅瀬となり、この嶋の土と東西の岡の土を採取し浅瀬に盛土して水田を拡げて氏神の社名に相応しく永く久しく栄える国として耕作するようになりました。またこの境内地が船の形をしているのは、師経一族郎党が着船したのを記念とするために浅瀬を盛土するときにこの形を造ったと伝えられています。

寳暦年間桃園天皇の御代に社名を菊田大明神と改名。

※ホームページより転載

※詳しくはホームページをご覧下さい。

・鳥居

・鳥居をくぐり右側にある琴平神社

・手水舎

・本殿

・神輿庫

・ガラス越し神輿

・神社東側にある水鳥の池

・案内板

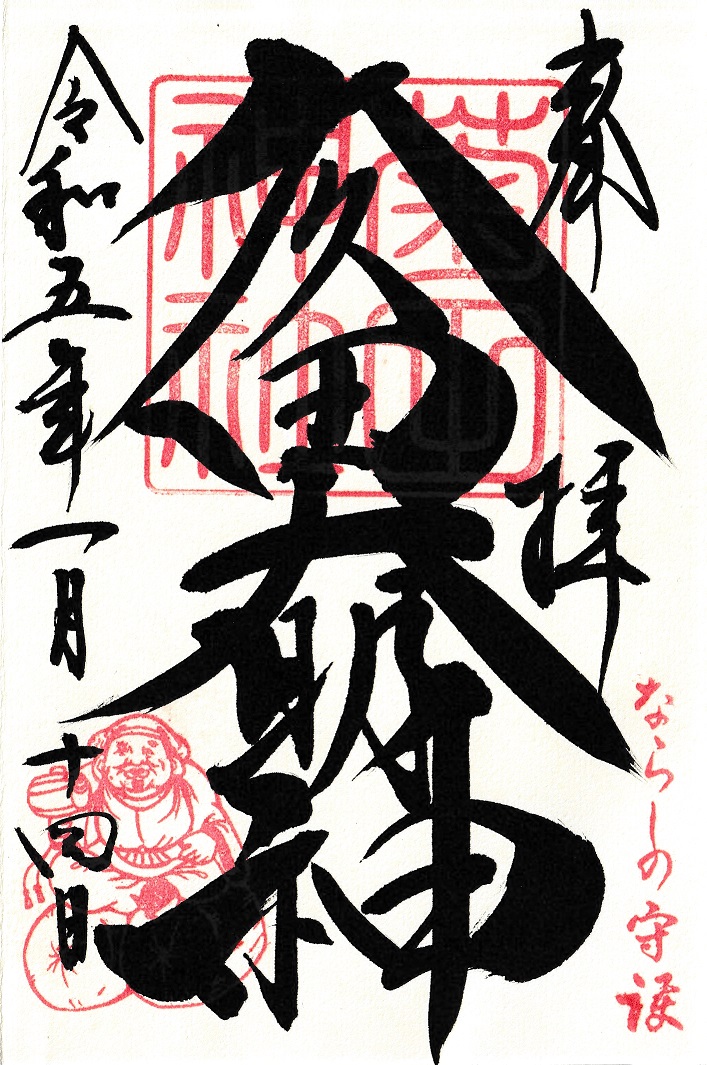

・御朱印