世田谷八幡宮

名称:世田谷八幡宮(せたがやはちまんぐう)

御祭神:応神天皇(おうじんてんのう)

御祭神:仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

御祭神:神功皇后(じんぐうこうごう)

創建:寛治五年(1091年)

所在地:東京都世田谷区宮坂1−26−3

HP:世田谷八幡宮のホームページ

兼務社:

・弦巻神社

・天祖神社

・羽根木神社

・稲荷神社(宇山稲荷神社)

・松羽稲荷神社

世田谷八幡宮の御鎮座は、今から約九百数十年前、第73代堀河天皇の寛治五年(1091)、当時朝廷より陸奥(奥州)守として任ぜられた源義家が、幾多の苦戦を重ねて清原家衡を金沢柵にて攻め平定した、歴史上後三年の役(1087〜1094)の世である。

義家は、戦地からの帰途、この世田谷の里にて豪雨にあい、先に進めず天気快復を待つため十数日間滞在する事となった。もとより敬神の念を厚くもつ義家は、今度の戦勝は日頃守神として信仰する八幡大神様の御加護に依るものと深く感謝し、豊前国(大分県)の※宇佐八幡宮の御分霊を、この世田谷の地にお招き申し上げ、八幡大神と称え奉り、盛大なる勧請報賽(奉祝)のお祭りを執り行い、里人に対しこの御祭神を郷土の鎮守神として厚く信仰するよう教えた、と云われている。

また、そのとき士卒に奉祝相撲を取らせた事とあり、現在でも奉納相撲が神事として行われている。

その後、当社旧蔵の棟札によると『当社 八幡宮建立大檀那源朝臣頼貞(頼康)。天文15年(1546)丙午8月20日建立、12月20日癸卯御遷宮』とあり、約四百数十年前の第105代後奈良天皇の御世に世田谷城主であった吉良頼康が社殿を修築造営し、正遷宮を行っている。またこの時、現在でも社宝として残っている備前雲次の太刀(二尺三寸)一振を寄進したと云われている。

このように神社は吉良家の祈願所とし、神職はその当時の家臣一家老職大場家の一分家たる大場氏により祭典が執行されてきたが、天正18年(1590)豊臣秀吉の関東討伐にあたり吉良氏は小田原の北条氏と共に滅んでしまう。

その翌年の大正19年(1591)に江戸城に入城した徳川家康は源氏の出身でもあり、当社の旧社領11石を朱印地とした。

維新後の明治5年には郷社宇佐神社の社名となり旧世田谷村の地および羽根木を氏子区域と定めたが、終戦後、神社は国家管理を離れたので、郷社の社格も廃止され、また、社名も朱印状などの文献により元来の世田谷八幡宮と復元された。また、昭和39年5月には社殿を改築し、現在の荘厳な社殿となり世田谷の鎮守の神様として多くの人達に厚く信仰されている。

※世田谷八幡宮のホームページより

※詳しくは世田谷八幡宮のホームページをご覧下さい。

・境内案内図

・鳥居

・社標石

・厳島神社(境内社)一の鳥居と参道

・厳島神社(境内社)二の鳥居と橋

・厳島神社(境内社)

・厳島神社(境内社)を囲む池

・二の鳥居

・土俵

・お手水舎

・狛犬、灯篭

・仮殿

・力石

・神楽殿

・おみくじ結び処

・拝殿、本殿

・絵馬処

・世田谷招魂社(境内社)参道

・世田谷招魂社(境内社)日露戦没記念碑

・世田谷招魂社(境内社)

・高良神社(境内社)お手水舎

・高良神社(境内社)桶

・高良神社(境内社)

・拝殿前風鈴(夏季限定)

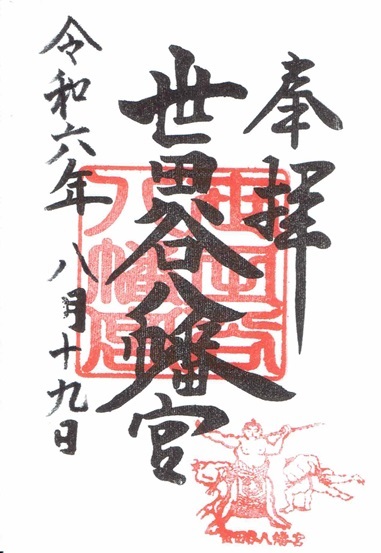

・御朱印