寛永寺 清水観音堂

正式名称:東叡山寛永寺円頓院 清水観音堂

宗派:天台宗

創建(寛永寺) :寛永2年(1625年)

建立(清水観音堂):寛永8年(1631年)

所在地(清水観音堂):東京都台東区上野公園1-29

HP:寛永寺のホームページ

HP:清水観音堂のホームページ

文化財(清水観音堂):

・清水観音堂(国指定重要文化財)

寛永寺は天台宗の別格大本山のお寺です。

寛永2(1625)年に、徳川幕府の安泰と万民の平安を祈願するため、江戸城の鬼門(東北)にあたる上野の台地に、慈眼大師(じげんだいし)天海(てんかい)大僧正によって建立されました。

後には第四代将軍・德川家綱公の霊廟が造営され、将軍家の菩提寺も兼ねるようになりました。また東叡山主を皇室から迎えた(輪王寺宮)ことで、江戸時代には格式と規模において我が国随一の大寺院となったのです。

しかし幕末の上野戦争により、敷地の大部分が上野公園となりました。

また関東大震災や太平洋戦争の被害もありましたが、戦後は新たに霊園を造営し一般のお檀家さまを受け入れるなど、開かれたお寺としての役割を果たすことを目指しています。

<清水観音堂>

清水観音堂は、寛永8(1631)年に天台宗東叡山寛永寺の開山、慈眼大師天海大僧正(1536~1643)によって建立されました。

天海大僧正は寛永2(1625)年に、二代将軍徳川秀忠公から寄進された上野の山に、平安京と比叡山の関係にならって「東叡山寛永寺」を開きました。これは、比叡山が京都御所の鬼門(艮=東北)を守るという思想をそのまま江戸に導入することを意味し、江戸城の鬼門の守りを意図したのです。そして比叡山や京都の有名寺院になぞらえた堂舎を次々と建立しましたが、清水観音堂は京都の清水寺(きよみずでら)を見立てたお堂です。

清水観音堂は、京都の清水寺の義乗院春海上人から、同寺安置の千手観世音菩薩像が天海大僧正に奉納されたことにちなみ、清水寺と同じ舞台作りで、初めは上野公園内の「擂鉢(すりばち)山」に建てられました。しかし元禄初期、今の噴水広場の地に、寛永寺総本堂の根本中堂建設が決まると、その工事に伴って元禄7(1694)年9月に現在地に移築されました。上野の山に現存する、創建年時の明確な最古の建造物です。

平成2年12月から文化財保存修理が行われ、平成8(1996)年10月に竣工、元禄移築時の面影を再現するに至る、国指定重要文化財です。

※ホームページより転載

※詳しくはホームページをご覧下さい。

・全景

・参道(清水坂)

・お手水舎

・秋色桜

・本堂

・松の月(願い玉を投げて輪の中を通す)

・本堂奥の裏参道へ

・裏参道

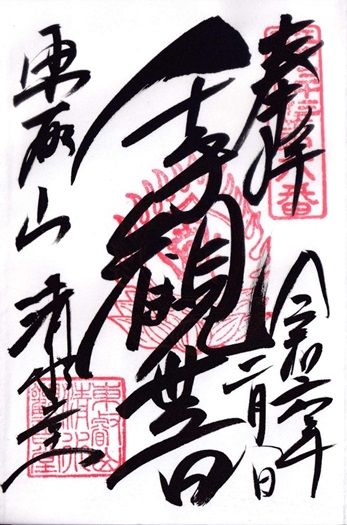

・御朱印