長福寿寺

正式名称:大平埜山(たいへいやさん)本実成院(ほんじつじゅういん)長福寿寺(ちょうふくじゅじ)

勅号:三途河頭極楽東門蓮華台上阿弥陀坊大平埜山本実成院長福寿寺 ※日本一長い勅号

(さんずがとう・ごくらくとうもん・れんげだいじょう・あみだぼう・たいへいやさん・ほんじつじゅういん・ちょうふくじゅじ)

宗派:天台宗(てんだいしゅう)

御本尊:福寿阿弥陀如来(ふくじゅあみだにょらい)

創建:延暦17年(798年)

所在地:千葉県長生郡長南町長南969

HP:長福寿寺のホームページ

長福寿寺は、およそ1200年の昔、延暦17年(798)に桓武天皇の勅願により、伝教大師最澄〔天台宗の宗祖〕によって創建された由緒ある大古刹です。

中世においては日本三大学問所(談義所=僧侶の大学)として寺院子弟の教育にあたり、西に比叡山、東に長福寿寺(当時は東叡山と称した)ありと称せられ、実に関東天台の要をなしていました。

また、上総・下総・安房の房総三国(現在の千葉県全域)における大本山として末寺308ヶ寺を有し、各寺院を統理していた大古刹です。

大原三千院(京都)、毘沙門堂(京都)の両門主も当山の住職になり、その縁をもって『三途河頭極楽東門蓮華台上阿弥陀坊大平埜山本実成院長福寿寺』という日本一長い勅号を賜っております。

元亀2年9月、織田信長はその政策に反抗したという廉で、比叡山を焼き討ちしました。

天正年中、比叡山の再興に際し、叡山豪盛僧正は、長福寿寺に援助を求め、当時の住職・第17代学頭豪山僧正は木材を贈進し、その材木によって比叡山「根本中堂」が再建されたのです。

その後、徳川将軍援助のもとに現在の根本中堂が造営され、元の根本中堂の材木によって建てられたのが長福寿寺の本堂であり、その縁をもって当山の本堂は「根本中堂」の号をゆるされているのです。

徳川時代には、将軍より寺領50石が寄進され、10万石の格式が与えられており、年頭の礼には御城書院独礼席の待遇を受けていたのです。

明治時代には、桓武天皇の勅願寺して由緒正しきが故に諸堂保存費として内務省より御下賜金を賜り、さらに比叡山延暦寺より金一封を下附されたのです。

これは正に桓武天皇の勅願寺として由緒正しきが故です。

このように、長福寿寺は歴史的にみても関東屈指の大古刹といえるのです。

※長福寿寺のホームページより

※詳しくは長福寿寺のホームページをご覧下さい。

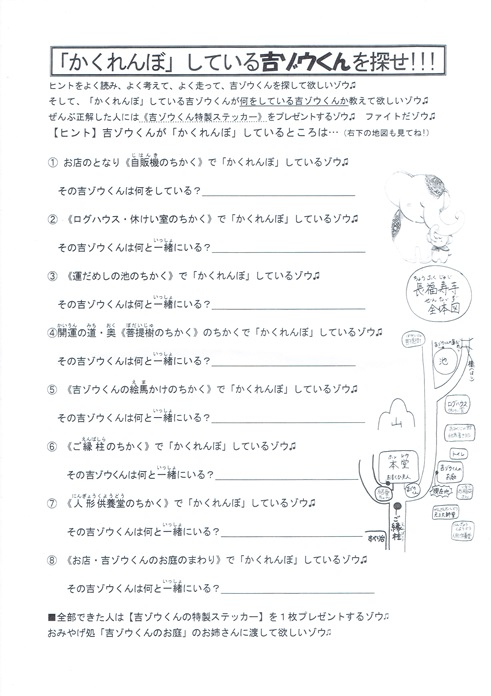

☆境内には隠しキーワードがあり後述の「吉ゾウくんを探せ」の答えになっています

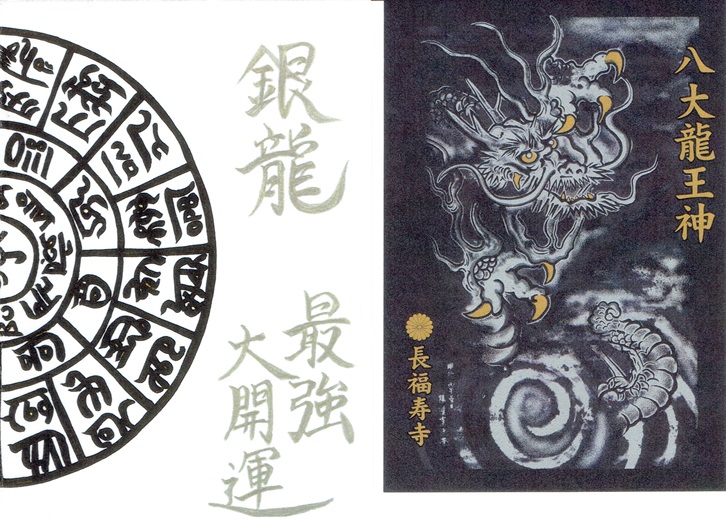

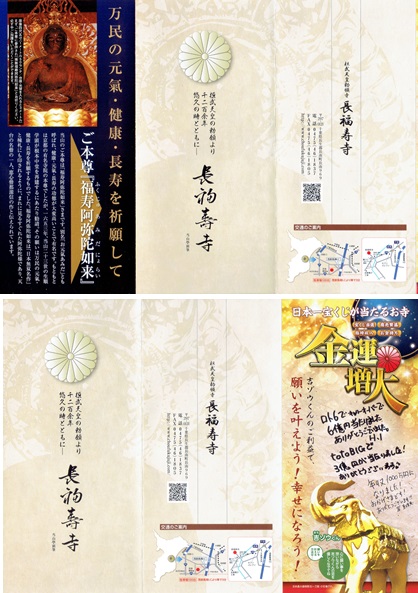

・パンフレット

・案内図

・山門前「三途橋」

・山門前「金の象」

・山門

・山門脇石柱

・駐車場内大木

・参道車止め(何故かキティちゃん)

・参道

・体験工房

・参道脇石象

・人形供養堂前灯篭

・人形供養堂前

・人形供養堂

・人形供養堂 近くにあるキーワード

・古札、古守り納め処

・厄除け大師堂

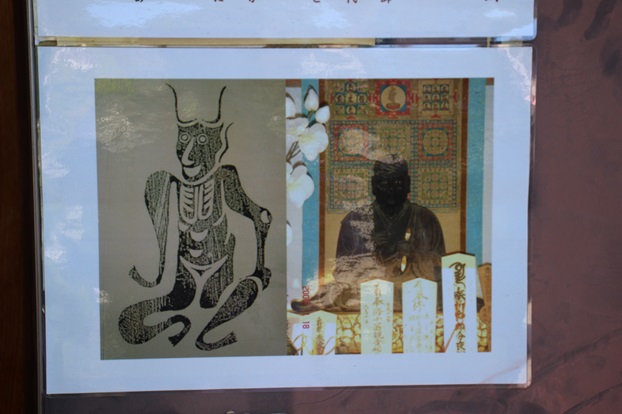

・厄除け大師画(元三大師)

・大仏

・出羽神社、月山神社(境内社)

・お稲荷様(境内社)参道

・お稲荷様(境内社)

・結愛(ゆめ)ちゃん

・吉(きち)ゾウくん

・本堂

・本堂 前ご縁柱近くにあるキーワード

・御本尊「木造阿弥陀如来坐像」

・おみやげ処「吉ゾウくんのお庭」

・おみやげ処「吉ゾウくんのお庭」 近くにあるキーワード

・おみくじの館、絵馬書き処

・おみくじの館、絵馬書き処 近くにあるキーワード

・絵馬掛け処

・絵馬掛け処 近くにあるキーワード

・開運の路

・休憩室(「開運の路」内)

・休憩室(「開運の路」内)近くにあるキーワード

・運だめしの池(「開運の路」内)

参拝時には池に水が張っていませんでした

・運だめしの池(「開運の路」内)近くにあるキーワード

・幸運の菩提樹(「開運の路」内)

・幸運の菩提樹(「開運の路」内)近くにあるキーワード

・宿坊(「開運の路」内)

・宿坊前庭(「開運の路」内)

・「吉ゾウくんを探せ」回答用紙

回答用紙はおみやげ処「吉ゾウくんのお庭」にあります

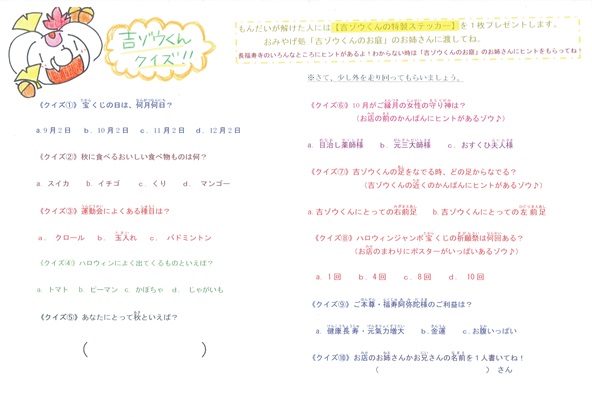

・「吉ゾウくんクイズ」回答用紙

このクイズにはヒント等はありません

・上記クイズ等に回答すると6種類の中よりもらえるステッカー

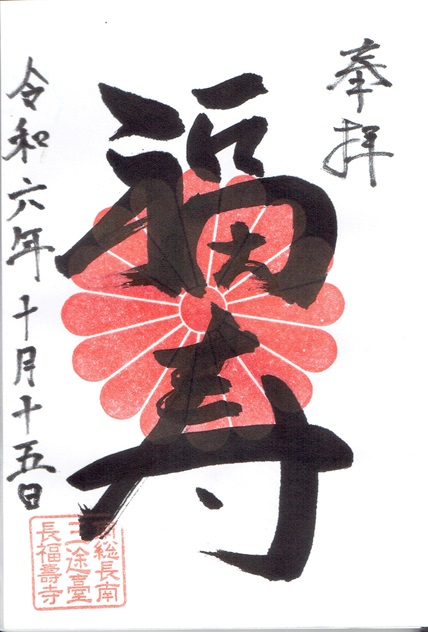

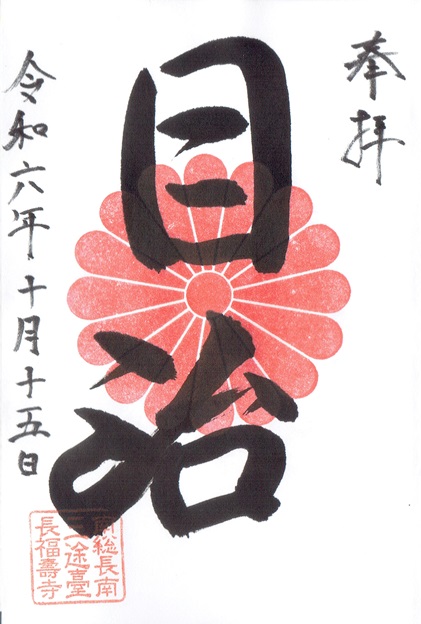

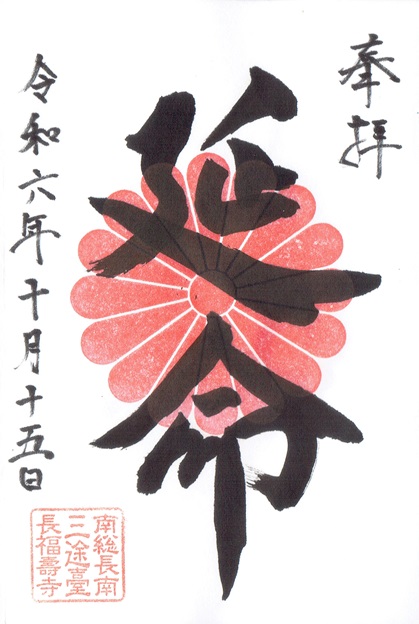

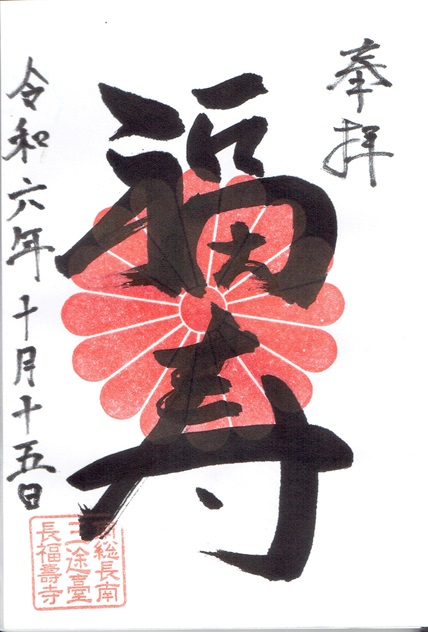

・御朱印