亀戸天神

名称:亀戸天神社(かめいどてんじんじゃ)

別名:亀戸天神(かめいどてんじん)・東宰府天満宮(とうざいふてんまんぐう)とも呼ばれる

御祭神:天満大神(てんまんだいじん [菅原道真(すがわらみちざね)])

御祭神:天菩日命(あめのほひ [菅原家の祖神])

創建:寛文元年(1661年)

所在地:東京都江東区亀戸3丁目6番地1号

HP:亀戸天神社のホームページ

文化財:江東区指定有形文化財は約40ほどあります

正保三年(1646)九州太宰府天満宮の神官でありました菅原大鳥居信祐公(道真公の末裔・亀戸天神社初代別当)は神のお告げにより、公ゆかりの飛び梅の枝で天神像を刻み、天神信仰を広めるため社殿建立の志をもって、遠くは日光または盛岡などの諸国を巡り歩かれ 、そして江戸の本所亀戸村にたどり着かれ、村に元々ありました天神の小さなほこらにご神像をお祀りいたしました。

当時徳川幕府は、本所の町を、江戸の大半を焼き尽くした明暦大火の被害による復興開発事業の土地とさだめ、天神様を篤く信仰していた四代将軍家綱公はその鎮守の神様としてお祀りするように現在の社地を寄進されました。

そして、寛文二年(1662)十月二十五日に太宰府の社にならい、社殿、回廊、心字池、太鼓橋などを営み、以来約三五〇年後の今日まで東国天満宮の宗社として崇敬されてまいりました。

※亀戸天神社のホームページより転載

※詳しくはホームページをご覧下さい。

・案内図(HPより転載)

・鳥居

・筆塚(案内図8)

・太鼓橋/男橋(案内図1)

・松尾芭蕉句碑(案内図11)

・境内社(花園社 案内図4)

・境内社(弁天社 案内図5)

・琴柱灯篭(案内図15)

・太鼓橋/女橋(案内図2)

・御手水舎

・境内社(御嶽神社 案内図3)

・太助灯篭(案内図14)

・拝殿

・神楽殿

・五歳菅公像(案内図9)

・鷽(うそ)の碑(案内図10)

・新牛/御神牛(案内図7)

・累卵塔(案内図13)

・燐寸塚(案内図12)

・紅梅殿(案内図6)

・太鼓橋/男橋より望む 参道・梅棚・拝殿・スカイツリー

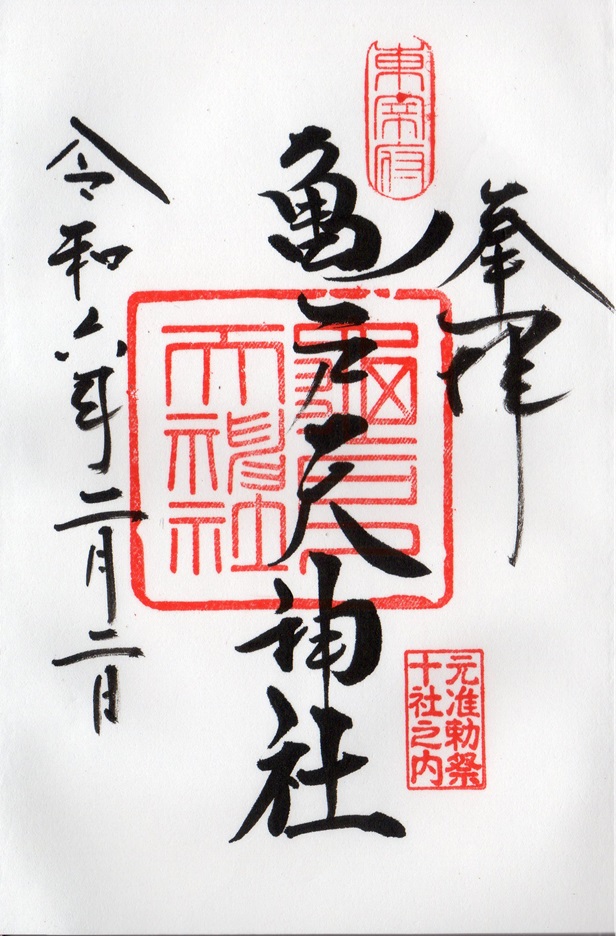

・御朱印

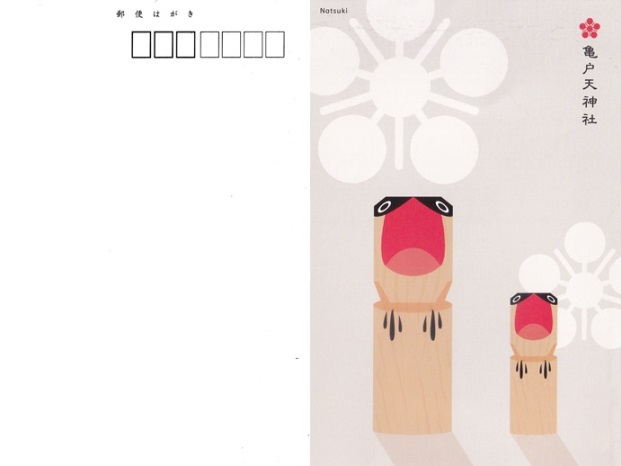

・御朱印を頂いた時に一緒に記念の飴と絵葉書を頂きました