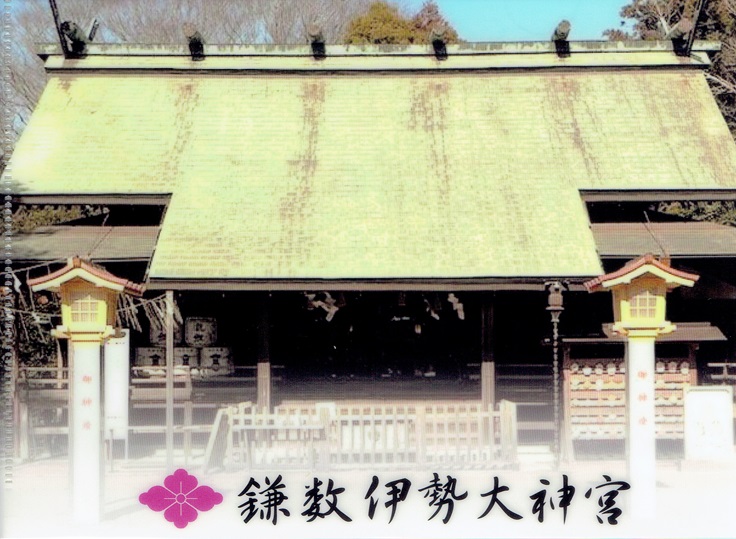

鎌数伊勢大神宮

名称:鎌数伊勢大神宮(かまかずいせだいじんぐう)

御祭神:天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)

創建:寛文11年(1671年)

所在地:千葉県 旭市鎌数4314

HP:鎌数伊勢大神宮のホームページ

文化財等:

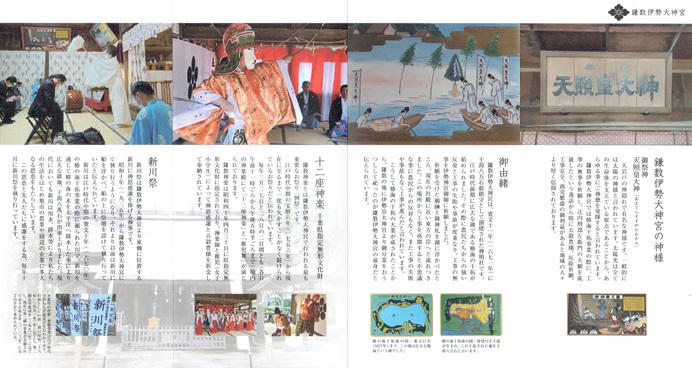

・十二座神楽(県指定無形文化財)

鎌数伊勢大神宮(かまかずいせだいじんぐう)は、寛文11年(1671年)に干潟八万石総鎮守として創建された神明社です。

江戸時代前期の寛文年間(1661年-1673年)に、辻内刑部左衛門と白井次郎右衛門らによって太田ノ胡水とも呼ばれた広大な湖である椿海の干拓が始められました。

干拓事業が盛んに行われていた頃、農民たちからの強い反発と工事の失敗や事故が度重なり頭を抱えた辻内刑部左衛門はご神徳を得るために伊勢桑名藩主松平定重を通じ伊勢神宮御師である梅谷左近太夫長重に工事の無事を祈願しました。

祈願を受けた御榊と御神札を湖に浮かべ風の吹くまま水の流れるままに流したところ、現在の社殿に近い東方の岸へと流れつきました。この場所から工事を再開すると不思議な事に農民からの反対もなく、また工事の失敗や事故もなく工事が進んだと言われています。

寛文10年11月21日(1670年)に矢指が浦の永井浜(匝瑳市吉崎浜)から九十九里浜へと椿海を流し、寛文11年に待望の大干潟が生まれ18の村ができた。この干拓された地を干潟八万石と言います。

こうして椿海の干拓の大業が成されたことから、鎌数の地に伊勢皇大神宮より御分霊をおうつしして祀ったのが鎌数伊勢大神宮の前身だと伝えられています。

※鎌数伊勢大神宮のホームページより

※詳しくは鎌数伊勢大神宮のホームページをご覧下さい。

・パンフレット

・鳥居

・社標石

・道祖神

・県指定無形文化財の碑

・参道

・中殿新築記念碑

・塩の化石

・御手水舎

・直会殿竣工記念碑

・御神木(銀杏)

・御神木

・おみくじかけ、絵巻

・出世稲荷大明神

・満州記念碑

・厄割の桃

・古神札納所

・神楽殿

・落花生の碑

・灯籠

・車輛お祓い所

・天照皇大神

・直会殿

・拝殿

・本殿

・御神水

・御神木

・御神砂

・基金造成記念碑

・裏庭

・第2駐車場側鳥居

・第2駐車場側御手水舎(水無し)

・第2駐車場側木灯籠

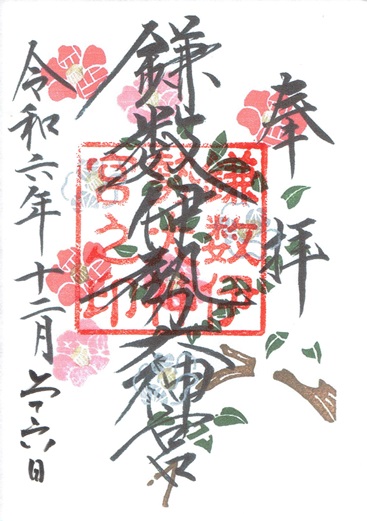

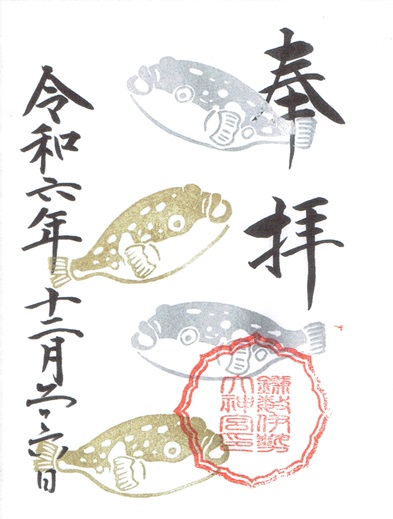

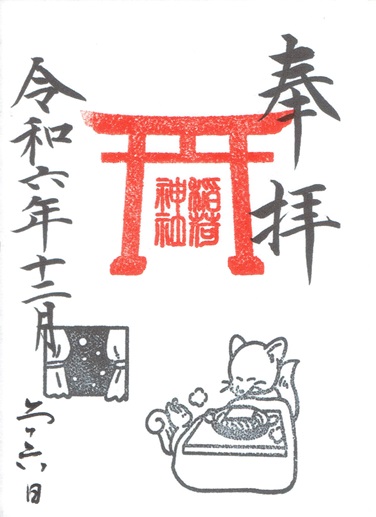

・御朱印

・切り抜き御朱印

・御朱印用クリアファイル