莫越山神社

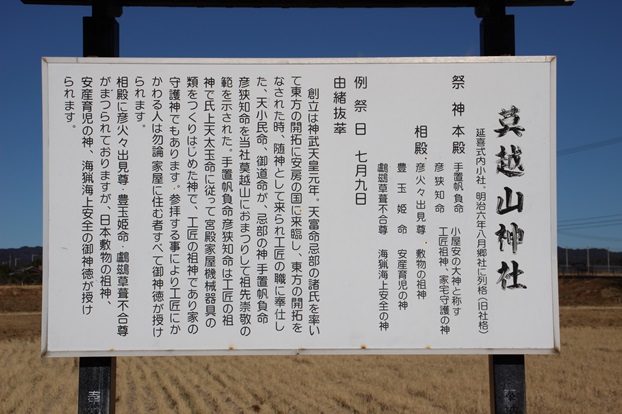

名称:莫越山神社(なこしやまじんじゃ)

御祭神(本殿):手置帆負命(たおきほおいのみこと)

御祭神(本殿):彦狭知命(ひこさしりのみこと)

御祭神(相殿):日子穂穂手見命(ひこほほでみのみこと)

御祭神(相殿):豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

御祭神(相殿):鸕葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)

創建:神武天皇元年(紀元前660年)

所在地:千葉県南房総市沓見253

HP:館山市立博物館のホームページ

南房総市沓見(くつみ・旧丸山町)にあります。古い神社や神名を記した『延喜式(えんぎしき)』(927年完成)に出ている安房国6座のうち小社4座のひとつとされ、祭神は手置帆負命(たおきほおいのみこと)と彦狭知命(ひこさしりのみこと)。

社伝では、その昔天富命(あめのとみのみこと)が阿波の忌部(いんべ)氏を率いて安房の布良(めら)に上陸して開拓をはじめた時、これに従っていた工人の小民命(こたみのみこと)と御道命(みちのみこと)の願いにより、その祖神2柱を祀ったのが始まりとされています。この二祖神は武具(盾)・祭具・建築の工匠として知られる神です。 祭神が工匠の守護神とされることから、江戸末期に江戸を中心に相次いで結成されるようになった大工職人や建築業者の講(祖神講)の信仰を集めました。

一の鳥居や社殿など祖神講の寄進によるものが多くあり、境内には祖神講碑や参拝記念碑も残っています。

現在の社殿は関東大震災で倒壊後の大正15年(1926)に新築されました。本殿・幣殿・拝殿ともに神明造りで、千木(ちぎ)・高床・切妻・板校倉(いたあぜくら)・棟持柱(むねもちばしら)などに古代神社建築の特徴をとどめています。祭事は3月1日の祈年祭・7月9日の例祭・11月23日の新嘗祭(にいなめさい)があり、9月14・15日の鶴谷八幡宮祭礼には朝夷地区から一社だけ神輿を出祭します。また神事として神酒醸造神事や猿田彦の舞が知られています。

※館山市立博物館のホームページより

※詳しくは館山市立博物館のホームページをご覧下さい。

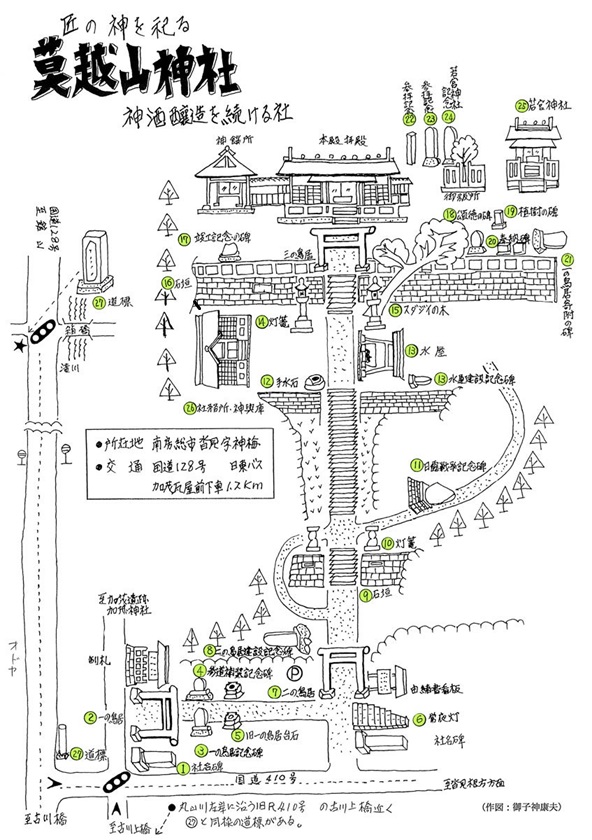

・境内案内図

・一の鳥居

・一の鳥居脇社名碑

・一の鳥居記念碑

・参道舗装記念碑

・二の鳥居

・二の鳥居脇社名碑

・二の鳥居脇常夜灯

・由緒書看板

・参道

・三の鳥居建設記念碑

・石垣、灯籠、石段

・水屋

・手水石

・社務所、神輿庫

・灯籠、三の鳥居、拝殿

・御神木「椎(スダジイ)」※丸山町指定文化財

・三の鳥居

・狛犬

・拝殿

・本殿

・袖饌所

・社殿竣工記念碑

・御祓所

・境内社(若宮神社)

・頌徳の碑

・植樹の碑

・一の鳥居寄附の碑

・奉納碑

・各種碑(左より参拝記念碑、参拝記念碑、若宮神社記念碑)

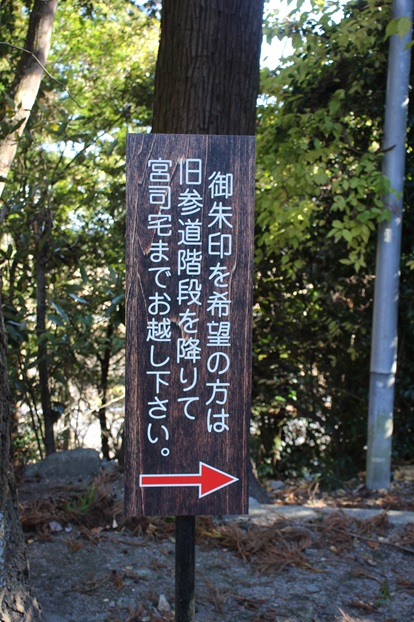

・旧参道階段

※旧参道階段は宮司宅の裏庭に繋がっていて各種お札、お守り、御朱印はこちらで頂けます。

※通常の参道も石段になっていますのでご年配の方や身体の不自由な方のためになだらかな参道もあります。

最初の石段手前を左に入ります。

途中に日露戦争記念碑があります。

最終的には最上部の一の鳥居寄附の碑の横に出ます。

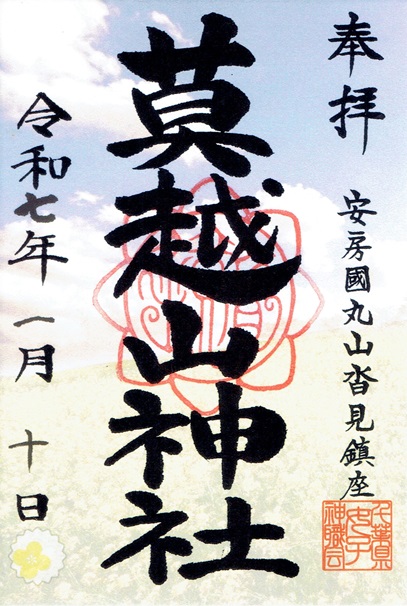

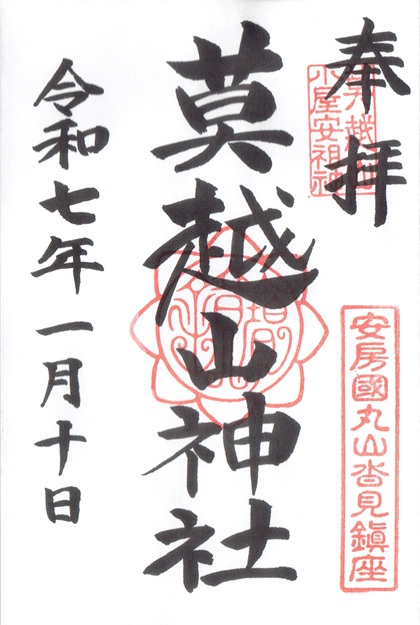

・御朱印

・千葉県女子神職会「なのはな御朱印めぐり」御朱印