人見神社

名称:人見神社(ひとみじんじゃ)

御祭神:天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

御祭神:高御産巣日神(たかみむすびのかみ)

御祭神:神産巣日神(かみむすびのかみ)

創建:天慶三年(940)

所在地:千葉県君津市人見892

HP:人見神社のホームページ

人見神社は小糸川の河口、東京湾をのぞむ獅子山(人見山)の頂に鎮まり、古来より二総六妙見(上総の人見神社・久留里神社・横田神社、下総の千葉神社・印西妙見宮・飯高妙見宮)の一社として人々の篤い崇敬を受けてきました。

古く、日本武尊が相模から房総へむかう海上で嵐に遭ったとき、妃の弟橘姫命は自ら海中に身を投じて龍神の怒りを解き、暴風を鎮めたといいます。無事、上総へ渡った武尊は獅子山に登り、妃を追慕しつつ海路を「不斗(ふと)見そらし給う」たので「ふとみ」すなわち「人見(ひとみ)山」となったといわれています。

当社は奈良時代以前、孝徳天皇の代に日向国より勧請されました(別当・青蓮寺の「妙見縁起」)。あるいは昔、近郷の大堀の地にわずか二戸しかなかった頃、うち太右衛門が草刈をしていて妙見尊像を見つけ、もう一人の市右衛門と相談して獅子山に祀ったという「妙見隠し」の伝承も残されています。

また、天慶三年(940)、平忠常が上総介として赴任した折に、武蔵国より北辰妙見の神霊を上総・下総各地に勧請しその中の代表的な一社が当神社です。忠常の祖父、平良文(千葉氏の祖)は高望王の子で、東国へ下って妙見菩薩を祀るなど、代々、妙見信仰の念が篤かったのです。

源頼朝も治承四年(1180)、相模石橋山の合戦に敗れ、再起を期して内房の礒根伝いを舟で進軍の折、小糸川河口に着岸し、当社に武運長久の祈願文を捧げたと伝えられています。天正19年(1591)には徳川家康より良田五石の朱印の寄贈があり、元禄4年(1691)には当地方の領主、小笠原彦太夫より大刀の献納がありました。小笠原氏は以来、例祭に奉幣参拝を欠かしませんでした。そして寛政9年(1797)、小笠原兵庫と氏子らが浄財をもって春日造の社殿を造営しました。

※人見神社のホームページより

※詳しくは人見神社のホームページをご覧下さい。

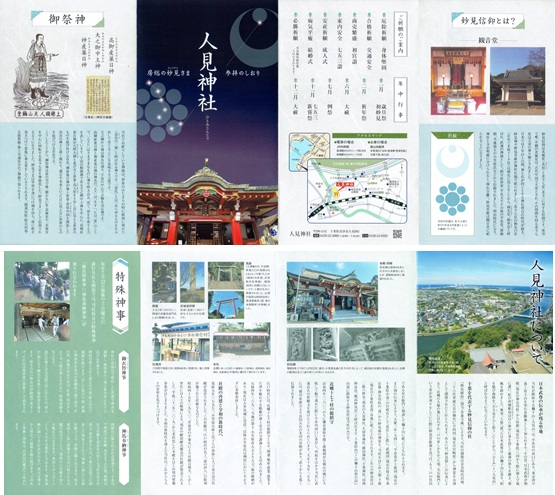

・パンフレット

・一の鳥居

・社標石

・小峯神社(境内社)鳥居

・小峯神社(境内社)

・表参道、一の石段

・金毘羅神社(境内社)

・表参道、二の石段

・表参道、三の石段

・表参道、四の石段

・表参道、五の石段

・二の鳥居

・狛犬

・御手水舎

・裏参道

・納札所

・観音堂

・社殿より望む東側

・社殿より望む西側(中央に富士山が望めます)

・おみくじ掛け処、絵馬かけ処

・拝殿

・本殿

・境内社(左より春日神社、浅間神社、八幡神社、八雲神社、吾妻神社)

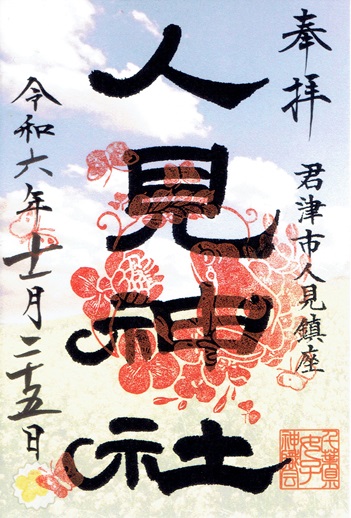

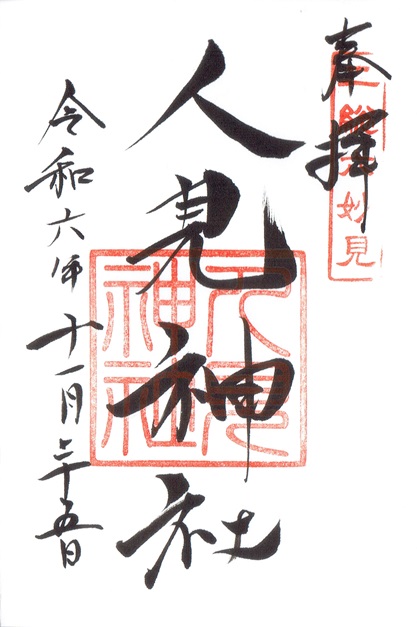

・御朱印

・千葉県女子神職会「なのはな御朱印めぐり」御朱印