吉原神社

名称:吉原神社(よしわらじんじゃ)

主祭神:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)※1

主祭神:市杵島姫命(いちきしまひめ)※2

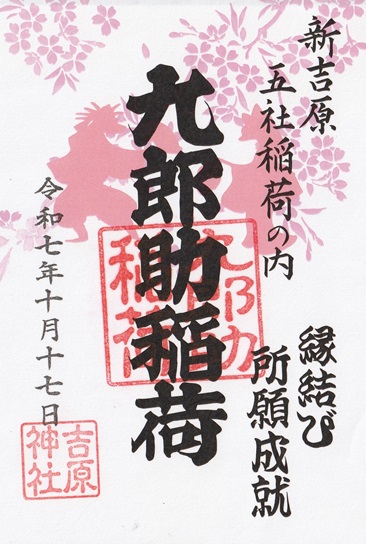

御祭神:九郎助稲荷(くろすけいなり)※縁結び・五穀豊穣・所願成就 ※3 ※6

御祭神:吉徳稲荷(よしとくいなり)※家内安全・商売繁盛・五穀豊穣 ※4 ※6

御祭神:榎本稲荷(えのもといなり)※家内安全・商売繁盛・五穀豊穣 ※3 ※6

御祭神:明石稲荷(あかしいなり)※火災除け・町内安全 ※3 ※6

御祭神:開運稲荷(かいうんいなり)※開運・幸運・幸福 ※3 ※6

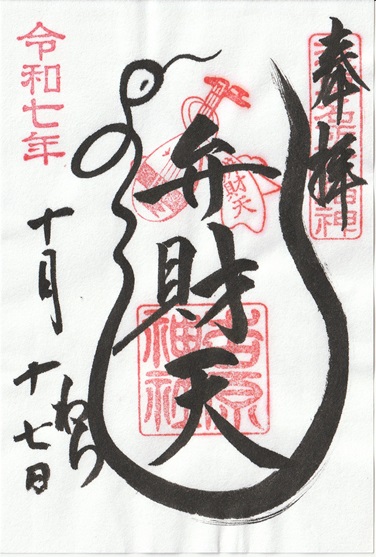

御祭神:吉原弁財天(よしわらべんざいてん)※開運・財運・歌舞音曲芸能上達・弁舌 ※5

創建:不明 ※7

所在地:東京都台東区千束3-20-2

HP:吉原神社のホームページ

文化財等:

当社は吉原遊廓とともに歩んできた神社です。吉原遊廓は元和3年(1617)、幕府の許可を得て庄司甚右衛門が江戸市中に散在していた遊女屋を日本橋葺屋町(ふきやちょう)の東隣(現在の日本橋人形町周辺)に集めたことにはじまります。この地には葦(よし)が生い茂っており、そこから「葦原」、転じて「吉原」と命名されました。しかし次第に吉原が江戸の中心地になってしまったため、明暦3年(1667)に当時は竜泉寺村とよばれていた現在地に移転となりました。以後、日本橋葺屋町付近にあった頃の吉原を「元吉原」、移転後の吉原を「新吉原」といいます。

この「新吉原」には廓の守護神として五つの稲荷社が存在しました。吉原の入口である大門(おおもん)の手前に「吉徳稲荷社」、さらに廓内の四隅には「榎本稲荷社」「明石稲荷社」「開運稲荷社」「九郎助稲荷社」がお祀りされていました。

その後明治14年に、これら五つの稲荷社が合祀され、総称して吉原神社と名付けられました。当初は吉徳稲荷社旧地にお祀りされていましたが、関東大震災にて焼失。震災後は水道尻付近の仮社殿にてお祀りしていましたが、昭和9年に現在地へ新社殿を造営、そのさい新吉原隣接の花園池に鎮座する吉原弁財天も合祀しました。その後昭和20年の東京大空襲で惜しくも焼失しますが、昭和43年に現社殿が造営されて現在に至ります。

※吉原神社のホームページより。

※詳しくは吉原神社のホームページをご覧下さい。

※1:『日本書紀』では倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

※2:『古事記』では市寸島比売命、『日本書紀』では市杵嶋姫命

※3:江戸時代に吉原遊廓内四隅にあった稲荷社

※4:江戸時代に吉原遊廓の大門にあった稲荷社

※5:昭和10年吉原神社に合祀

吉原弁財天は吉原神社と吉原弁財天本宮の2ヶ所にお祀りされています

吉原弁財天本宮は吉原神社より少し離れた吉原神社境内飛び地(東京都台東区千束3-22)にあります

※6:明治14年に、五つの稲荷社が合祀され、総称して吉原神社と名付けられました

※7:明暦3年(1667年)に現在地に移転した吉原遊廓に吉原弁財天を除く5社が存在し明治14年に合祀して「吉原神社」

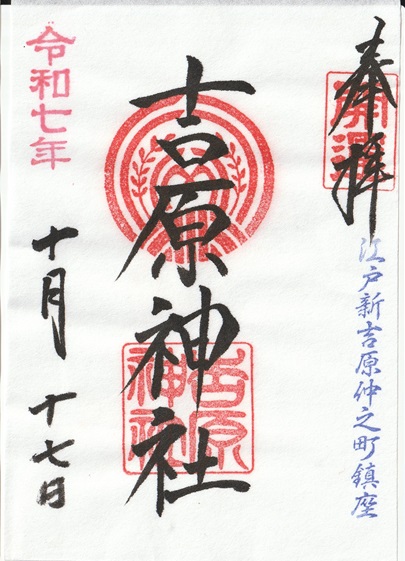

『吉原神社』

・神社入口

・鳥居

・狛犬

・御手水処

・おみくじ掛け処

・末社「お穴様(九郎助稲荷)」狛犬

・末社「お穴様(九郎助稲荷)」

・末社「お穴様(九郎助稲荷)」横石像群

・拝殿

・裏門

・裏門脇「見返り柳」

・御朱印

『吉原弁財天本宮』

・入口

・境内

・石碑

・吉原観音堂

・愛護地蔵尊

・弁財天本宮鳥居

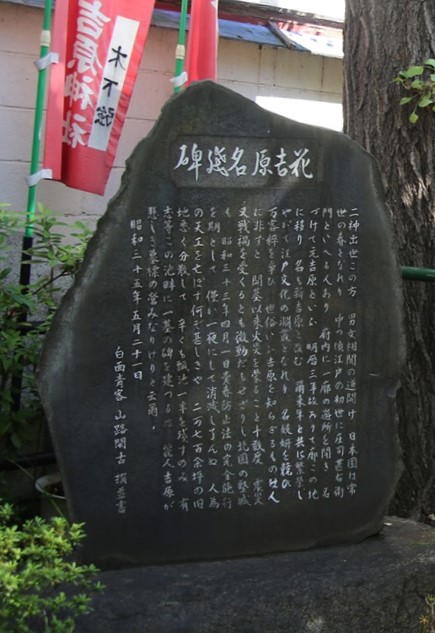

・花吉原名残碑

・池

・赤富士の滝

・公孫樹

・社殿

・燈明碑

・関東大震災九十周年、百周年檜忌碑

・石碑群

・各地蔵

・御朱印(吉原神社で授与してもらえます)