筑波山 大御堂

正式名称:護国寺別院(ごこくじべついん)筑波山(つくばざん)知足院(ちそくいん)中禅寺(ちゅうぜんじ)大御堂(おおみどう)

宗派:真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)

御本尊:千手千眼観自在菩薩(せんしゅせんがんかんじざいぼさつ)

創建:延暦元年(782年)

所在地:茨城県つくば市筑波748

HP:筑波山 大御堂のホームページ

筑波山は古代から、その秀麗な山容などから、「神の山」として崇敬されていた。延暦元年(782)徳一上人が筑波山頂二社を再建、筑波大権現と称し、中腹に堂宇を建立して、本尊千手観音菩薩を安置、知足院中禅寺と号して始まる。弘仁年間(810-823)には、弘法大師によって真言密教の霊場となったともいわれる。

開山徳一上人、中興は応永元年(1394)元海上人、明応元年(1492)知足院第1世法印宥玄、7世宥俊は慶長七年寺領五百石を賜り、血脈法流1世となる。

第2世は光誉。元海までは天台宗であったが、明応元年から慶長まで真言宗の法脈が続き、幕府にも法脈が公認される。

江戸期には、宥俊が中興の祖として別当に補任され、慶長七年徳川家康より朱印五百石を賜る。2世光誉は江戸別院として建立されていた護摩堂(江戸知足院)の経営にあたり、江戸在府となり、以降江戸知足院が筑波山には院代を置き、寺務を執行させることになる。3代将軍家光は、筑波山造営を命じ、七堂伽藍の大寺院となった。

※筑波山 大御堂のホームページより

※詳しくは筑波山 大御堂のホームページをご覧下さい。

・参道、石段

・寺標石

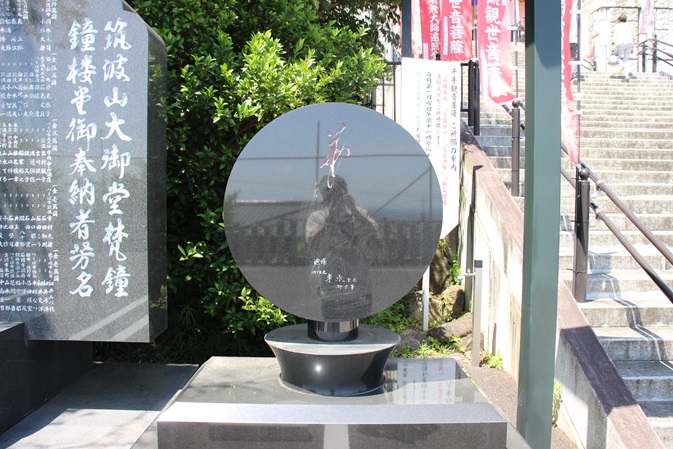

・鐘つき堂

・筆塚

・池坊 第四十五世 専永 宗匠 御染筆 碑

・祖師堂

・天水桶

・本堂

・境内庭園

・おみくじ掛け処と筑波山中腹の境内より見渡す筑波市内

・境内庭園と筑波山中腹の境内より見渡す筑波市内

・石仏

・寺務所

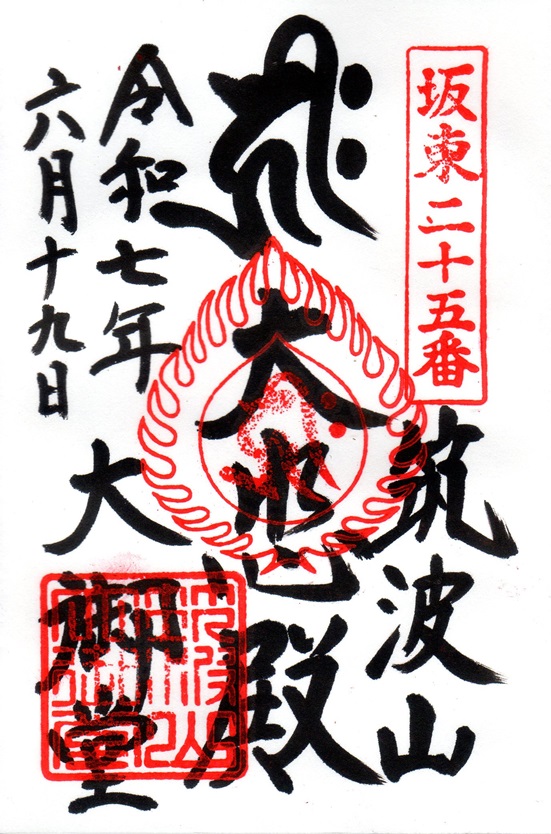

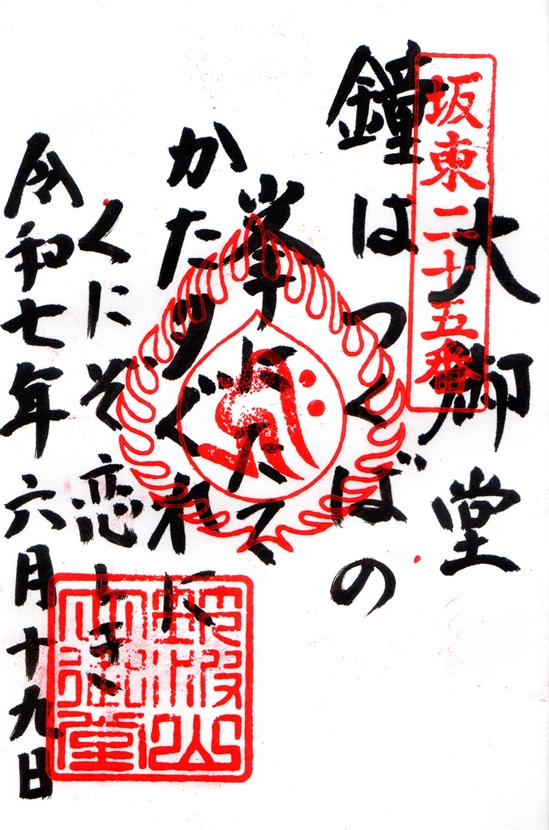

・御朱印

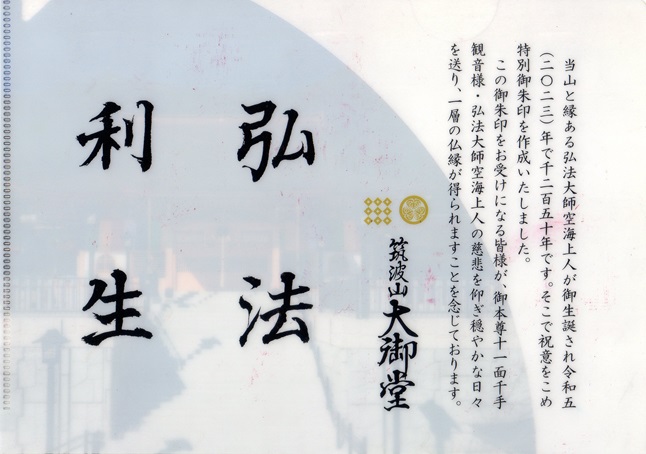

・クリアファイル