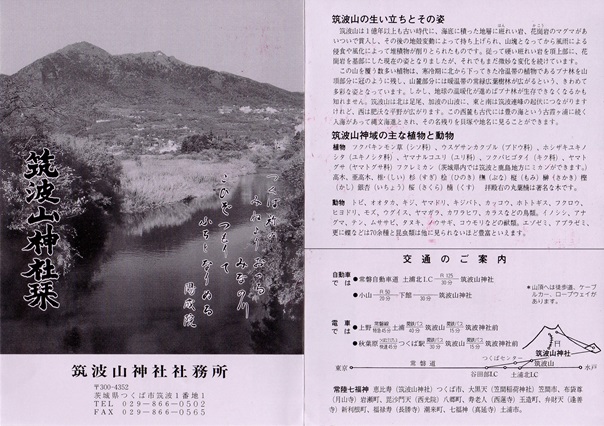

筑波山神社

名称:筑波山神社(つくばさんじんじゃ)

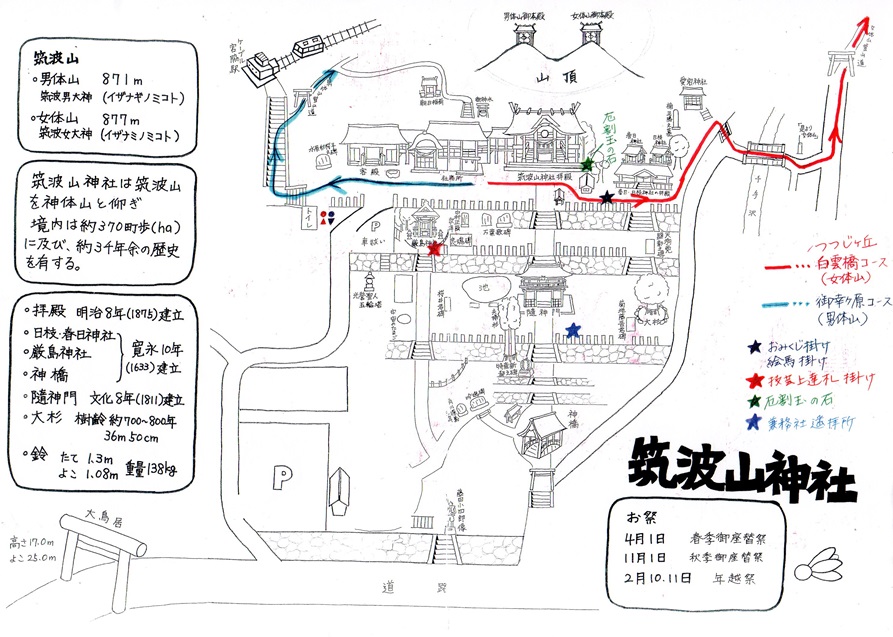

御祭神:筑波男大神(つくばおのおおかみ)※人格神:伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

御祭神:筑波女大神(つくばめのおおかみ)※人格神:伊弉冊尊(いざなみのみこと)

創建:不明 ※有史以前

所在地:茨城県つくば市筑波1番地

HP:筑波山神社のホームページ

文化財等:

・太刀 銘吉宗(附 糸巻太刀拵)(国指定重要文化財)

・御神橋(県指定文化財)

・境内社春日神社本殿及び拝殿(県指定文化財)

・境内社日枝神社本殿及び拝殿(県指定文化財)

・境内社厳島神社本殿(県指定文化財)

・随神門(市指定文化財)

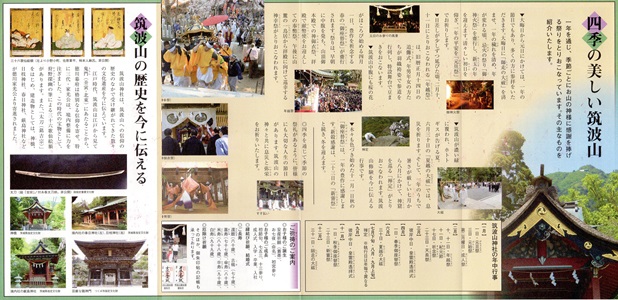

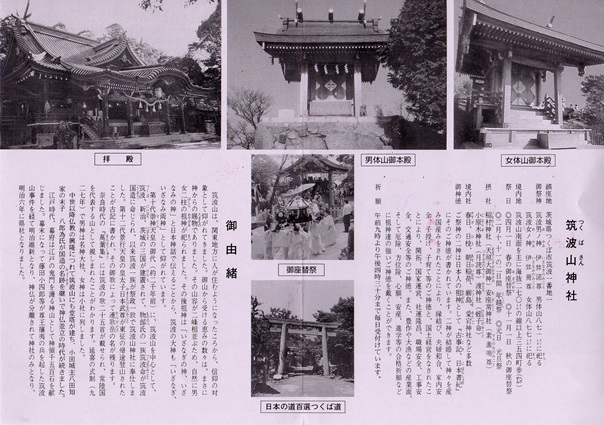

筑波山は、関東地方に人が住むようになったころから、信仰の対象として仰がれてきました。御山から受ける恵みの数々は、まさに神からの賜物でありました。その山容が二峰相並ぶため、自然に男女二柱の祖神が祀られました。

その後祖神は「いざなぎの神、いざなみの神」と日本神話で伝えることから、筑波の大神も「いざなぎ、いざなみ両神」として仰がれています。

第十代崇神天皇の御代(約二千年前)に、筑波山を中心として、筑波、新治、茨城の三国が建置されて、物部氏の一族筑波命が筑波国造に命じられ、以来筑波一族が祭政一致で筑波山神社に奉仕しました。

第十二代景行天皇の皇太子日本武尊が東征の帰途登山されたことが古記に書かれ、その御歌によって連歌岳の名が残ります。

奈良時代の『万葉集』には筑波の歌二十五首が載せられ、常陸国を代表する山として親しまれたことがわかります。延喜の式制(927年)で男神は名神大社、女神は小社に列しました。

中世以降仏教の興隆につれて筑波山にも堂塔が建ち、小田城主八田知家の末子 八郎為氏が国造の名跡を継いで神仏並立の時代が続きました。江戸時代、幕府は江戸の鬼門を護る神山として神領千五百石を献じました。幕末になって藤田小四郎等が尊王攘夷の兵を起した筑波山事件を経て明治維新となり、神仏が分離されて神社のみとなり、明治6年に県社となりました。

※筑波山神社のホームページより。

※詳しくは筑波山神社のホームページをご覧下さい。

・パンフレット

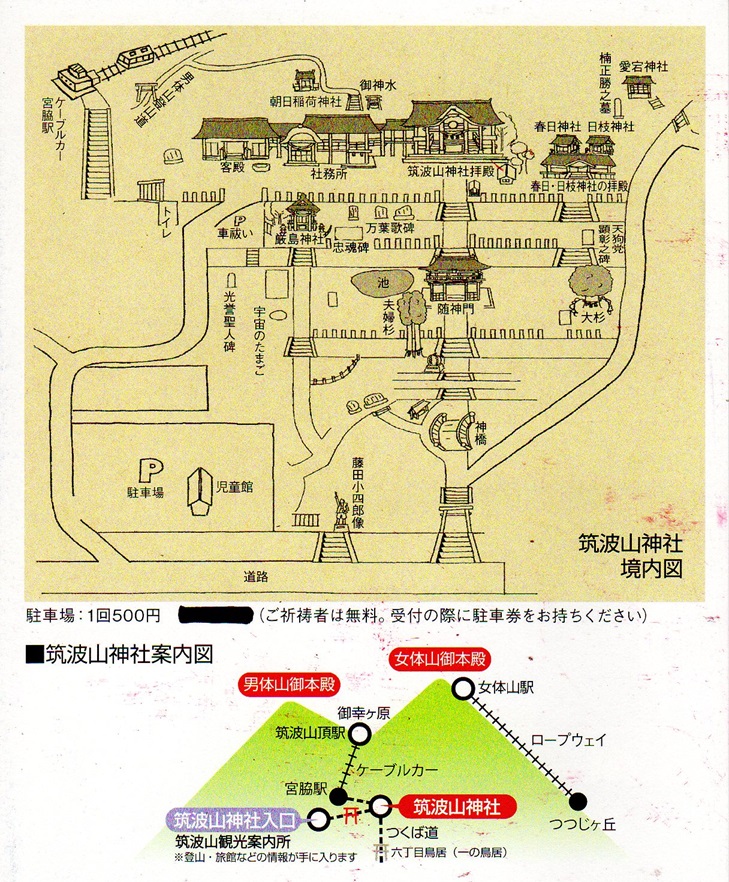

・案内図

・しおり

・参道入口

・鳥居

・紫峰牛

・定板

・御神橋

・つくば道由来碑

・日本の道百選「つくば道」碑

・社標石

・御手水舎

・参道(石段)

・狛犬

・石碑

・特産新都之碑

・御神木「夫婦杉」

・石灯籠

・茅の輪

・随神門

・随神門 扁額

・随神門内 倭建命(やまとたけるのみこと)像

・随神門 豊木入日子命(とよきいりひこのみこと)像

・御神木「大杉」

・兼務社遥拝所(蠺影(こかげ)神社、平澤八幡神社、飯名神社、白瀧神社)

・宇宙の卵

・境内社(厳島神社)参道(石段)

・境内社(厳島神社)おみくじ掛け処

・境内社(厳島神社)拝殿

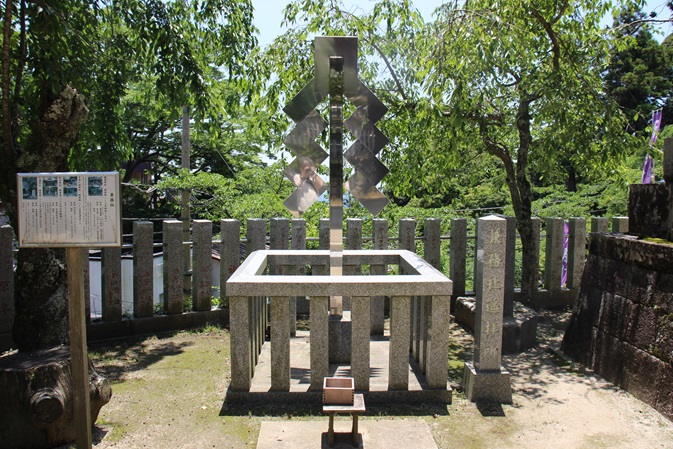

・光譽上人五輪塔(墓)

・参道(石段)

・石灯籠(左側)

・石灯籠(右側)

・石碑

・万葉歌碑群

・お焚き上げ処

・筑波山神社御造営由来記

・筑波山頂境界確定記念碑

・石灯籠

・拝殿前御手水処

・拝殿

・おみくじ掛け処、絵馬掛け処

・恵比寿神、春日神社・日枝神社拝殿

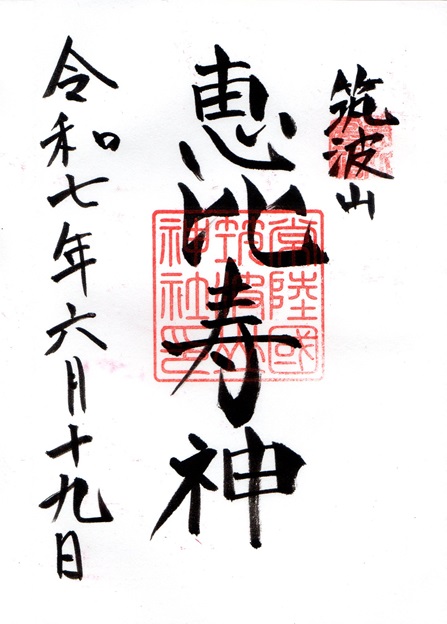

・恵比寿神

・春日神社・日枝神社本殿

・春日神社本殿彫刻「三猿」

・御神木「マルバクス(丸葉楠)」

・さざれ石

・恵比寿神、春日神社・日枝神社拝殿 石灯籠

・恵比寿神、春日神社・日枝神社拝殿 狛犬

・厄割り石

・参集殿、売店

・社務所前御手水処

・社務所

・参集殿横、万葉の小径入口御手水処

・万葉の小径

・御神水

・境内社(朝日(出世)稲荷神社)参道(石段)

・境内社(朝日(出世)稲荷神社 鳥居

・境内社(朝日(出世)稲荷神社 拝殿

・境内社(朝日(出世)稲荷神社)参脇紫陽花

・境内社(愛宕神社)鳥居

・境内社(愛宕神社)拝殿

・楠木正勝の墓

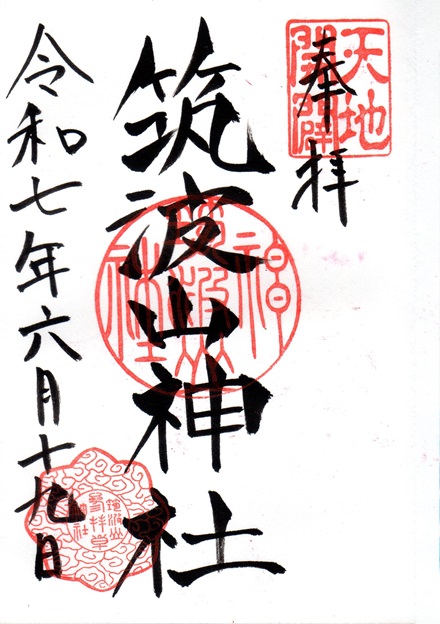

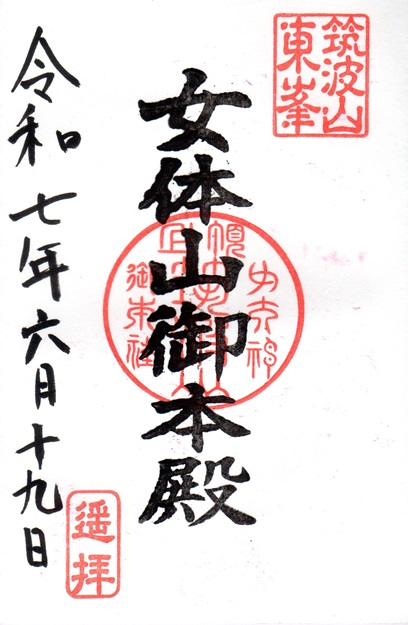

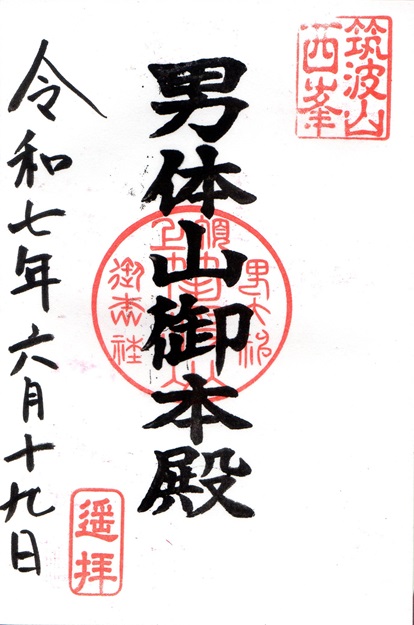

・御朱印