川崎大師

正式名称:金剛山金乗院平間寺(こんごうさん きんじょういん へいけんじ)

宗派:真言宗智山派

創建:1128年(大治3年)

所在地:神奈川県川崎市川崎区大師町4-48

HP:川崎大師のホームページ

川崎大師は真言宗智山派の三つある大本山の一つで他の二つは成田山(成田山新勝寺・千葉県成田市)・高尾山(高尾山薬王院・東京都八王子市)

総本山は智積院(京都市東山区)です。

平間兼乗(ひらまかねのり)という武士が、無実の罪により生国尾張を追われ、諸国を流浪したあげく、ようやくこの川崎の地に住みつき、漁猟をなりわいとして、貧しい暮らしを立てていました。

ある夜、ひとりの高僧が、兼乗の夢まくらに立ち、

「我むかし唐に在りしころ、わが像を刻み、海上に放ちしことあり。以来未(いま)だ有縁の人を得ず。いま、汝速かに網し、これを供養し、功徳を諸人に及ぼさば、汝が災厄変じて福徳となり、諸願もまた満足すべし」

と告げられました。

兼乗は海に出て、光り輝いている場所に網を投じますと一躰の木像が引き揚げられました。

それは、大師の尊いお像でした。

兼乗は随喜してこのお像を浄め、ささやかな草庵をむすんで、朝夕香花を捧げ、供養を怠りませんでした。

その頃、高野山の尊賢上人が諸国遊化の途上たまたま兼乗のもとに立ち寄られ、尊いお像と、これにまつわる霊験奇瑞に感泣し、兼乗と力をあわせ、ここに、大治3年(1128)一寺を建立しました。

そして、兼乗の姓・平間をもって平間寺(へいけんじ)と号し、御本尊を厄除弘法大師と称し奉りました。

これが、今日の大本山川崎大師平間寺のおこりであります。

<ホームページより抜粋>

・案内図

・大山門

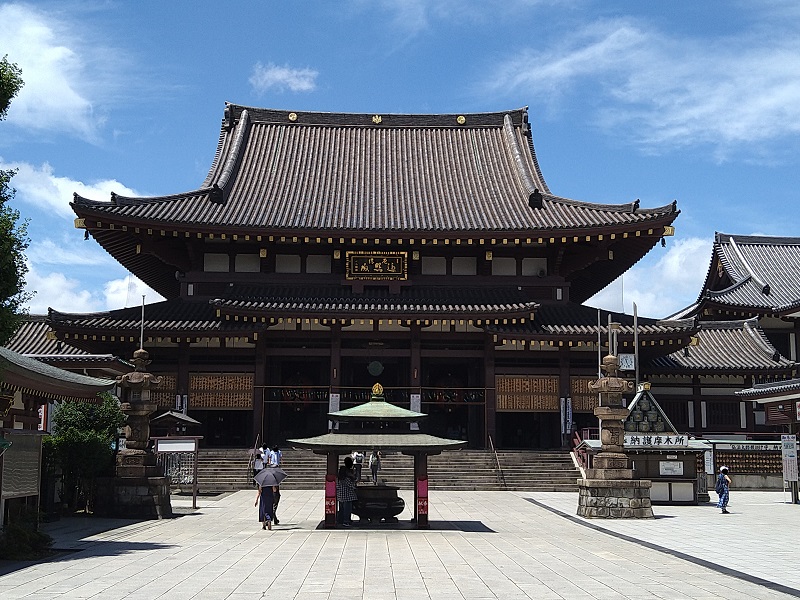

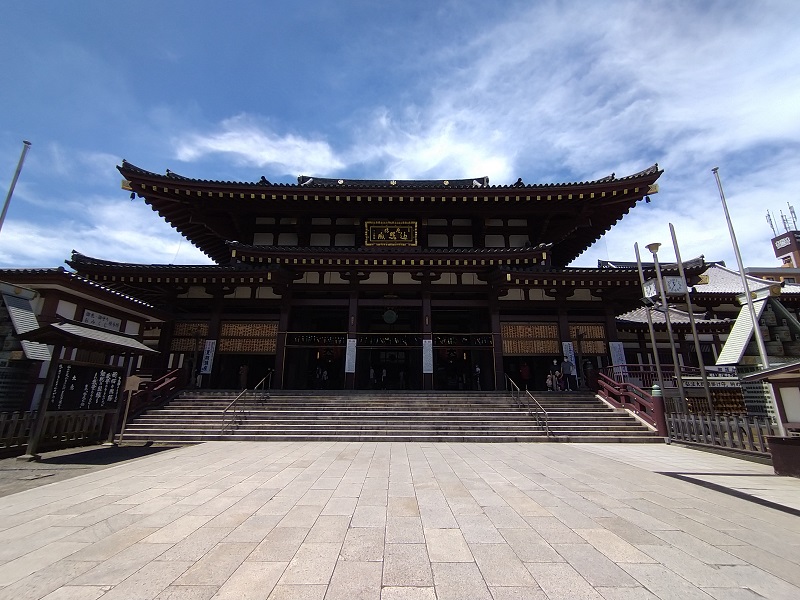

・大本堂

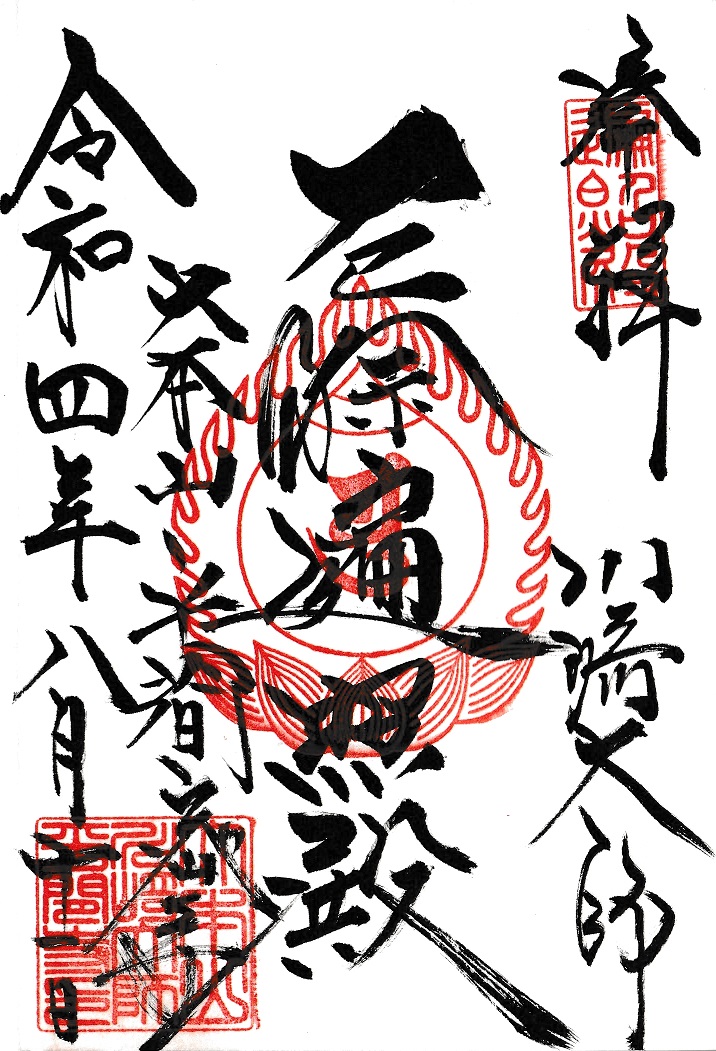

・大本堂御朱印

・お水屋

・納札殿

・聖徳太子堂

・清瀧権現堂

・経蔵

・中書院

・稲荷堂

・不動堂

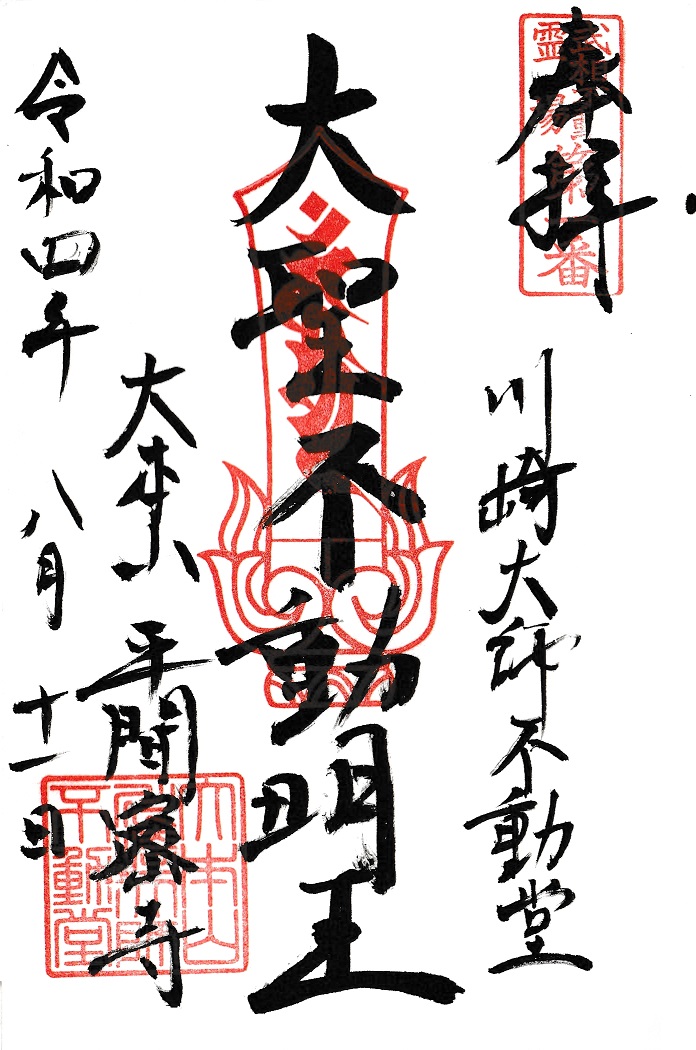

・不動堂御朱印

・大本坊

・薬師殿

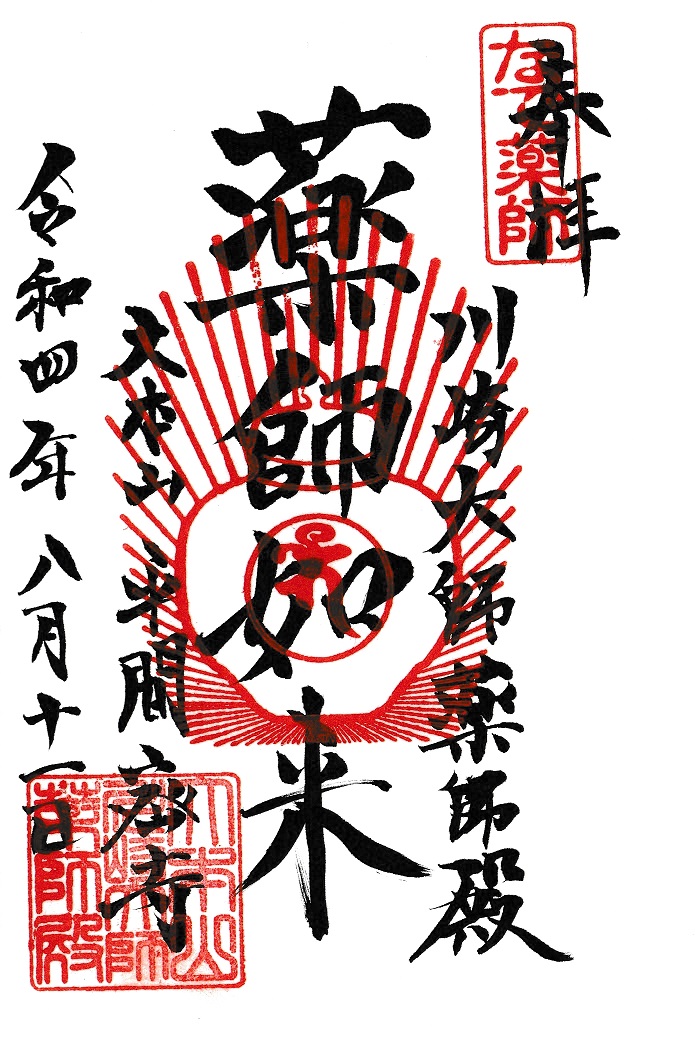

・薬師殿御朱印

・つるの池

・やすらぎ橋

・釈尊像

・百観音

・鐘楼堂

・不動門

・八角五重塔

・横綱 北の湖銅像

・遍路大師

・祈りと平和の像

・清浄光院