浅草寺

正式名称:金龍山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)

宗派:聖観音宗 本山(昭和25年(1950年)天台宗より独立)

創建:628年(推古天皇36年(飛鳥時代))

所在地:東京都台東区浅草二丁目3番1号

HP:浅草寺のホームページ

文化財等:

・法華経 10巻(国宝)

・二天門(国指定重要文化財)

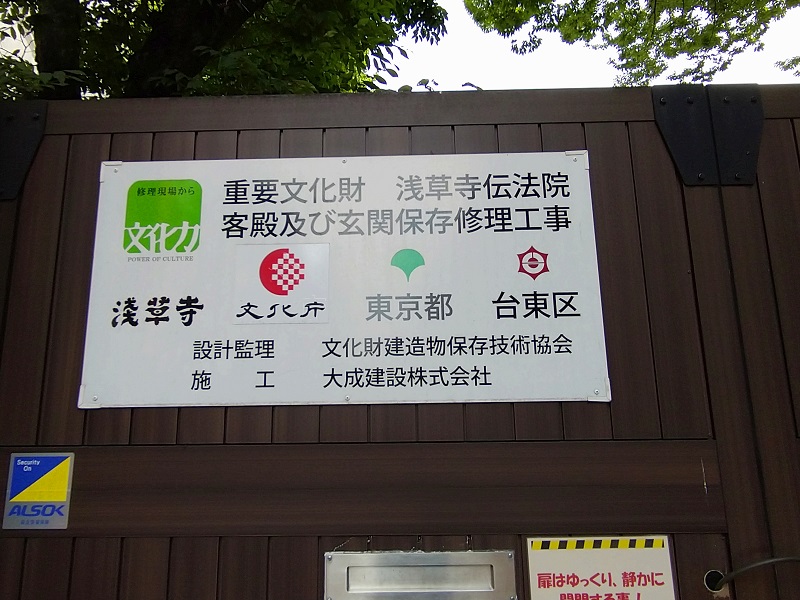

・伝法院 客殿(国指定重要文化財)

・伝法院 玄関(国指定重要文化財)

・伝法院 大書院(国指定重要文化財)

・伝法院 小書院(国指定重要文化財)

・伝法院 新書院(国指定重要文化財)

・伝法院 台所(国指定重要文化財)

・大蔵経(元版)5428巻(国指定重要文化財)

・伝法院庭園(国指定名勝)

・六角堂(東京都指定文化財)

・六地蔵石憧(東京都指定文化財)

浅草寺は、1400年近い歴史をもつ観音霊場である。寺伝によると、ご本尊がお姿を現されたのは、飛鳥時代、推古天皇36年(628)3月18日の早朝であった。

宮戸川(今の隅田川)のほとりに住む檜前浜成・竹成兄弟が漁をしている最中、投網の中に一躰の像を発見した。仏像のことをよく知らなかった浜成・竹成兄弟は、像を水中に投じ、場所を変えて何度か網を打った。しかしそのたびに尊像が網にかかるばかりで、魚は捕れなかったので兄弟はこの尊像を持ち帰った。

土師中知(名前には諸説あり)という土地の長に見てもらうと、聖観世音菩薩の尊像であるとわかった。そして翌19日の朝、里の童子たちが草でつくったお堂に、この観音さまをお祀りした。「御名を称えて一心に願い事をすれば、必ず功徳をお授けくださる仏さまである」と、浜成・竹成兄弟や近隣の人びとに語り聞かせた中知は、やがて私宅を寺に改め、観音さまの礼拝供養に生涯を捧げた。

浅草寺に伝わる縁起には、観音さま示現の日、一夜にして辺りに千株ほどの松が生じ、3日を過ぎると天から金の鱗をもつ龍が松林の中にくだったと記されている。この瑞祥が、後につけられた山号「金龍山」の由来となった。また現在、浅草寺寺舞として奉演されている「金龍の舞」も、これに因む。

<ホームページより抜粋>

・雷門

・仲見世

・鎮護堂・巽門

・鎮護堂の神木・公孫樹

昭和20年3月10日の東京大空襲時、焼夷弾を浴びながらも猛火から鎮護堂を守ったご神木

・鎮護堂

・鎮護堂・手水鉢(人気の泉)

・伝法院は現在(令和4年8月)客殿及び玄関保存修理工事のため庭園等の見学はできません

・伝法院・通用門

・伝法院・浅草寺本坊

・宝蔵門

・宝蔵門 裏側(大わらじ)

・久米平内堂

・平和地蔵尊

・二尊仏

・弁天山

・弁天山 弁天堂

・弁天山 時の鐘

・母子地蔵

・五重塔

・本堂

・お水舎

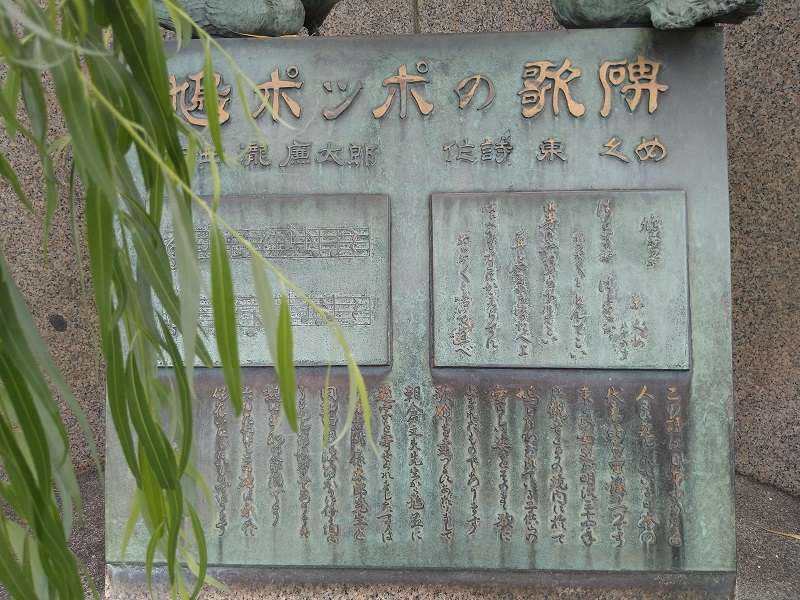

・鳩ポッポの歌碑

・二天門

・影向堂

・薬師堂

・淡島堂

・淡島堂 写経供養塔

・六角堂(東京都指定文化財)

・三峰神社

・六地蔵石憧(東京都指定文化財)

・金龍権現 ・九頭龍権現

・池

・小育地蔵尊 ・商徳地蔵尊 ・出世地蔵尊

・めぐみ地蔵尊 ・恵日須 大黒天堂

・銭塚弁財天

・一言不動尊

・聖権世音菩薩

・銭塚地蔵堂

・奥山(新奥山)

・瓜生岩子像

・力石

・映画弁士塚

・半七塚碑 ・青蛙神像

・御朱印