水戸八幡宮

名称:水戸八幡宮(みとはちまんぐう)

御祭神:誉田別尊(ほんだわけのみこと)

御祭神:息長足日売尊(おきながたらしひめのみこと)

御祭神:姫大神(ひめのおおかみ)

創建:文禄元年(1592年)

所在地:茨城県水戸市八幡町8-54

HP:水戸八幡宮のホームページ

文化財等:

・本殿(国指定重要文化財)

・御神木御葉付公孫樹(国指定天然記念物)

・黒韋肩浅葱糸威筋兜(県指定文化財)

・烈公御涼所(県指定茨城百景)

・幣殿(市指定文化財)

・拝殿(市指定文化財)

・随神門(市指定文化財)

・黒漆金銅装八角神輿(市指定文化財)

・狛犬(市指定文化財)

・陣太鼓(市指定文化財)

・烏帽子形兜(社宝)

・矢の根五郎絵馬(社宝)

当宮は文禄元年(1592)佐竹義宣公によって創建されました。

義宣公は天正十八年(1590)に水戸城主の江戸氏を滅ぼし、翌十九年に常陸太田より水戸に居城を移し、その翌年の文禄元年(1592)に氏神として崇敬していた常陸太田鎮座の馬場八幡宮より、八幡大神を水戸城内に奉斎しました。のち八幡小路(現在の北見町)を聖域と定め、慶長三年(1598)に御本殿(国指定重要文化財)を建立し、水府総鎮守の社と定めました。

慶長七年(1602)…佐竹氏が秋田へ移封され水戸は徳川家の所領となる。

徳川時代の元禄七年(1694)には二代藩主光圀公の寺社政策の命により、那珂西村(現城里町那珂西)へ御本殿始め移遷されましたが、宝永六年(1709)三代藩主綱條公の時代になり、正神主田所修理清澄をはじめ氏子等の請願により那珂西から再び水戸に遷座され、現在の白幡山神域に鎮斎されました。

なお、水戸に再遷座される際、白鶴一羽が舞い降りて神域を卜定したと伝わります。

以来、水戸藩主代々の崇敬社で農・工・商の神、また厄除・子育て・戌亥年生まれの守護神として信仰されています。

※水戸八幡宮のホームページより

※詳しくは水戸八幡宮のホームページをご覧下さい。

・入口

・社標石

・一の鳥居

・茨城百景の碑

・参道

・社務所

・境内社(水天宮)

・境内社(二神宮、三島神社)

・境内社(三峯神社、金毘羅神社、秋葉神社)

・境内社(淡島神社)

・御神馬

・二の鳥居と灯籠

・参集殿

・参集殿横祠

・車祓い所(参集殿前)

・御手水舎

・随神門

・随神門左側右大臣

・随神門右側左大臣

・神楽殿

・授与所

・拝殿前狛犬

・右近の桜

・左近の桜

・拝殿

・本殿

・拝殿右横壁達磨提灯

・境内社(稲荷神社)

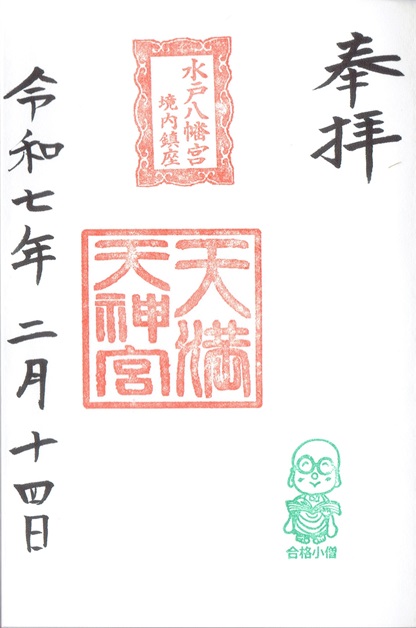

・境内社(天満天神宮)

・境内社(天満天神宮)撫牛

・境内社(天満天神宮)合格小僧

・境内社(天満天神宮)合格筆塚

・境内社(松尾神社)

・境内社(石尊神社)

・境内社(青麻神社)

・歯固め石返納所

・おみくじ奉納所、絵馬かけ所

・古神札納所

・楷の木(学問の木)

・招霊の木

・境内社(式内宿穪神社 和魂社)

・境内社(式内宿穪神社 荒魂社)

・御神木(日本一の大いちょう 御葉付公孫樹)

・神事斎庭

・境内各所にある干支像(順不動)

<酉、とり>

<子、ねずみ(大黒ねずみ)>

<丑、うし>

<寅、とら>

<卯、うさぎ>

<辰、たつ>

<午、うま>

<未、ひつじ>

<申、さる>

<巳、へび>

<亥、いのしし>

<戌、いぬ>

・八幡の杜(山あじさいの小道) ※5月下旬~7月下旬の開花季節のみ立入り可能

・朝日御来光聖地、烈公御涼所

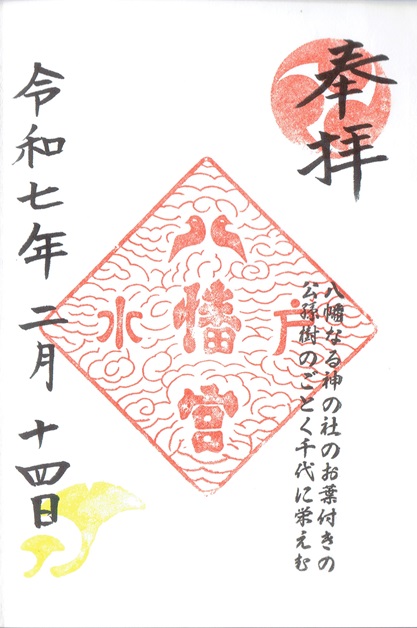

・御朱印