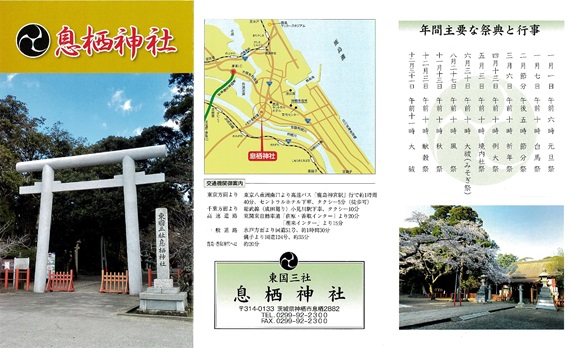

息栖神社

名称:息栖神社(いきすじんじゃ)

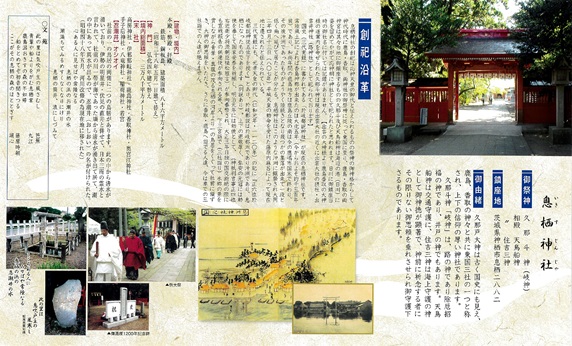

主祭神:久那斗神(くなどのかみ)

相殿神:天鳥船命(あめのとりふねのみこと)

相殿神:住吉三神(すみよしさんしん)

※底筒男命(そこつつのおのみこと)

中筒男命(なかつつのおのみこと)

表筒男命(うわつつのおのみこと)

の3柱の総称(古事記より)

創建:応神天皇の代(201年~310年)

所在地:茨城県神栖市息栖2882

HP:息栖神社のホームページ

文化財等:

息栖神社は鹿島神宮・香取神宮と共に東国三社の一つと称され、上下の信仰の篤い神社であります。

主神である久那斗神は古く国史にも見え、厄除招福・交通守護の神であり、井戸の神でもあります。また相殿神である天乃鳥船神は交通守護に、住吉三神は海上守護にご神徳が顕著であります。

息栖神社の創祀は応神天皇の御代と伝えられています。御祭神の御神格からして、神代時代に鹿島・香取の御祭神に従って東国に至り、鹿島・香取両神宮は其々台地に鎮座するものの、久那斗神と天乃鳥船神は海辺の日川(現在の神栖市日川)に姿を留め、やがて応神朝になって神社として祀られたと思われます。

かつて鹿島地方の丘陵地南端は今の鹿嶋市国末辺りまでで、やがて沖洲が陸続きとなり幾つかの集落が出来ました。このような中州に鎮座された祠を、大同二年(807年)、平城天皇の勅命を受けた藤原内麻呂により現在地の息栖に遷座したと伝承されています。

国史書『三代実録』にある「於岐都説神社」が現在の息栖神社です。仁和元年(1120年)の記には「授常陸国 正六位上 於岐都説神従五位下」とあり、於岐都説は於岐都州であり沖洲であり、息栖になったものであると考えられます。※別説あり。

社殿は享保八年(1723年)に建替えられましたが、それが昭和三十五年(1960年)十月焼失し、昭和三十八年(1963年)五月に新たに完成しました。

※息栖神社のホームページより転載

※詳しくは麻賀多神社のホームページをご覧下さい。

・パンフレット

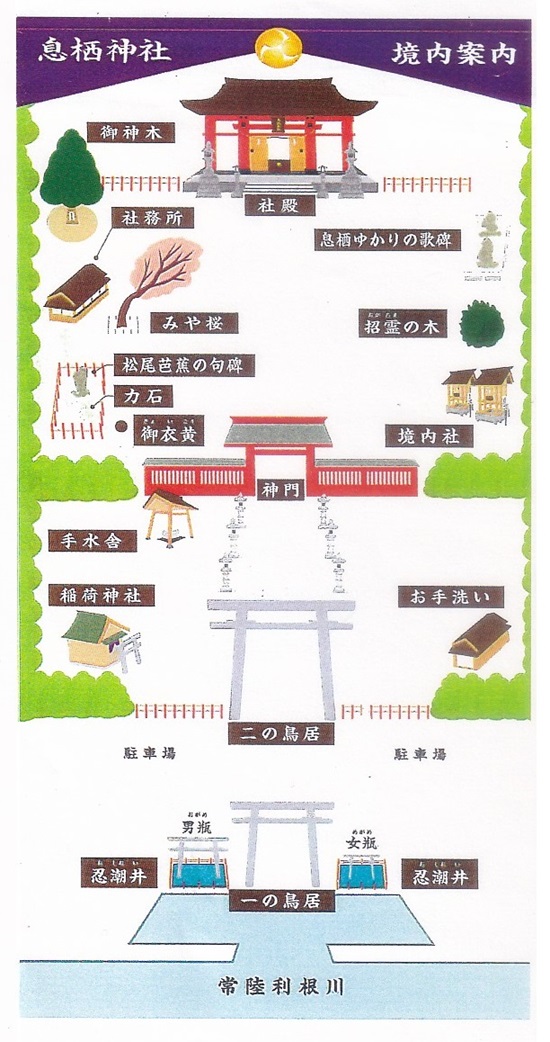

・案内図

・一の鳥居

・忍潮井(男甕)

・忍潮井(女甕)

・社標石

・二の鳥居

・息栖神社神績之碑

・基本財産造成寄附人名碑、息栖神社記念碑

・不明石碑

・息栖神社造営碑

・故中井敬之助先生頌徳碑

・参道

・境内社(稲荷神社 一の鳥居)

・境内社(稲荷神社 二の鳥居、狛狐)

・境内社(稲荷神社 拝殿)

・境内社(稲荷神社 本殿)

・御手水舎

・神門

・御衣黄

・力石、松尾芭蕉の句碑

・力石

・松尾芭蕉の句碑

・境内社(鹿島神社、伊邪那岐神社、髙房神社、奥宮)

・境内社(香取神社、手子后神社、八龍神社、江神神社、若宮)

・招霊(おがたま)の木

※一円硬貨裏のデザインになっている木

・那岐の木

・みや桜(三笠宮崇仁親王殿下参拝記念植樹)

・息栖ゆかりの歌碑

・社務所と桜

・遷座千二百年記念碑

・みやの杉(三笠宮崇仁親王殿下参拝記念植樹)

・御神木

・拝殿と大石灯籠

・拝殿

・本殿

・礎石

・おきすの碇(神門裏)

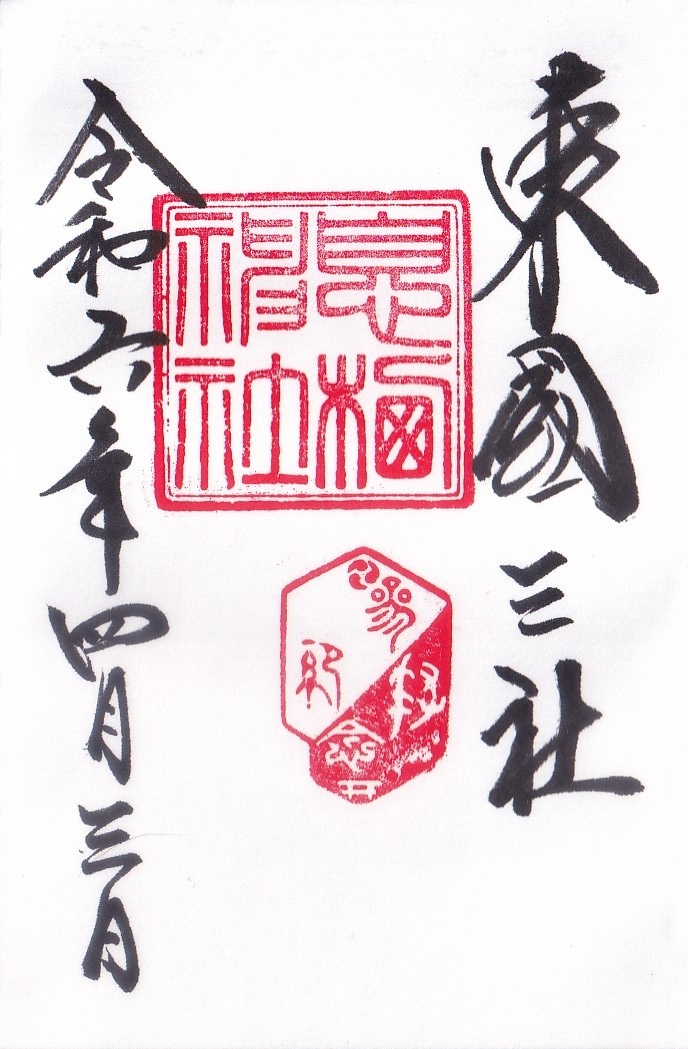

・御朱印